フッ化物イオン電池とは、トヨタ自動車と京都大学が共同で開発している電池の一種であり、リチウムイオン電池に代わる新しいバッテリー技術のひとつとして注目されています。

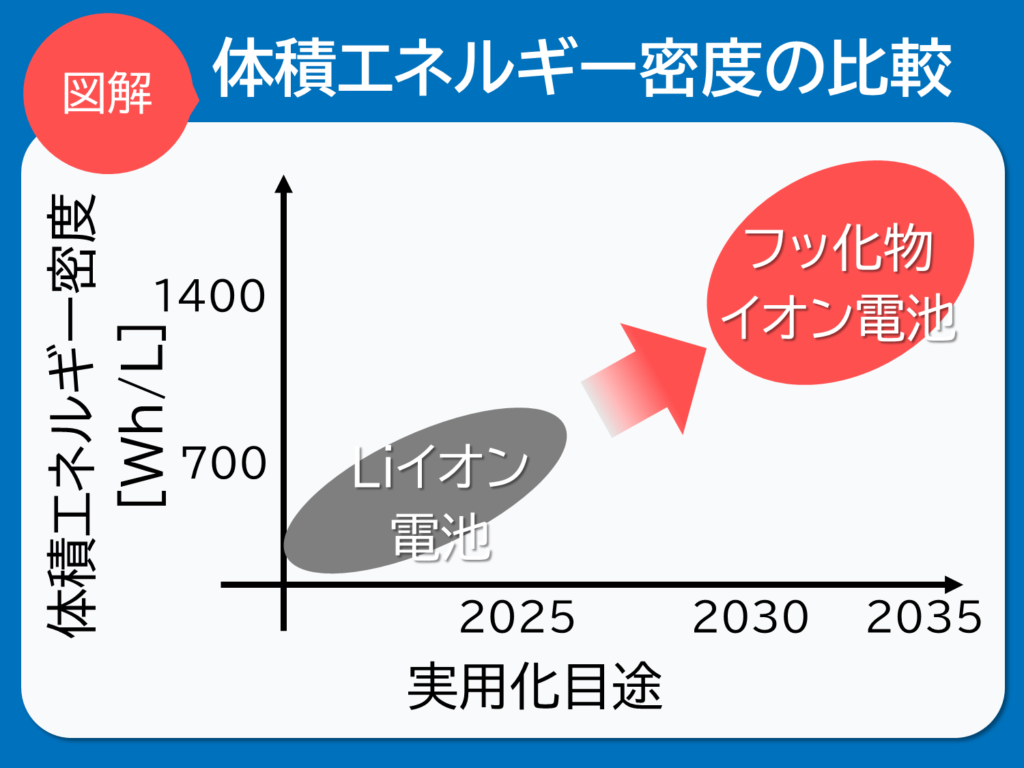

フッ化物イオン電池は、従来のリチウムイオン電池と比較して、より高い体積エネルギー密度を持ち、車載用途などの分野での実用化が期待されています。

本記事では、フッ化物イオン電池の概要と、そのエネルギー密度、および実用化目途を解説します。

フッ化物イオン電池とは

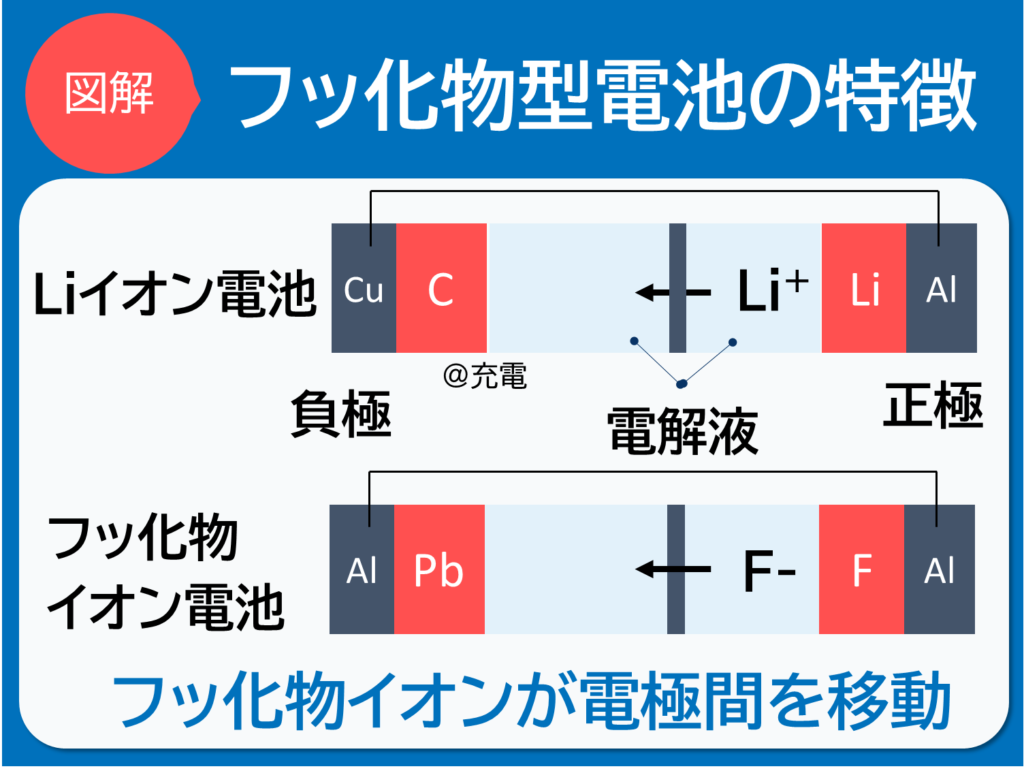

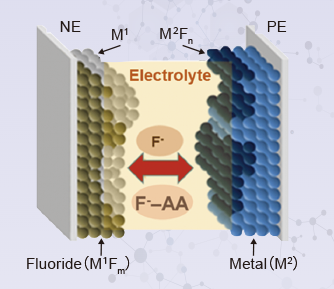

フッ化物イオン電池では、リチウムイオン(Li+)ではなく、フッ化物イオン(F-)が電極間を移動するという特徴があります。負極にはPb(鉛)のほか、Pb(鉛)、Sn(スズ)、In(インジウム)、Bi(ビスマス)などの遷移金属が用いられます。

フッ化物イオン電池は、高い体積エネルギー密度の実現が期待できるため、将来電池として注目されています。将来実用化が期待される電池は、全固体電池やリチウム硫黄電池、リチウム空気電池など多岐に渡ります。以下の記事では、将来実用化が期待される電池を一覧で紹介しています。

エネルギー密度の比較

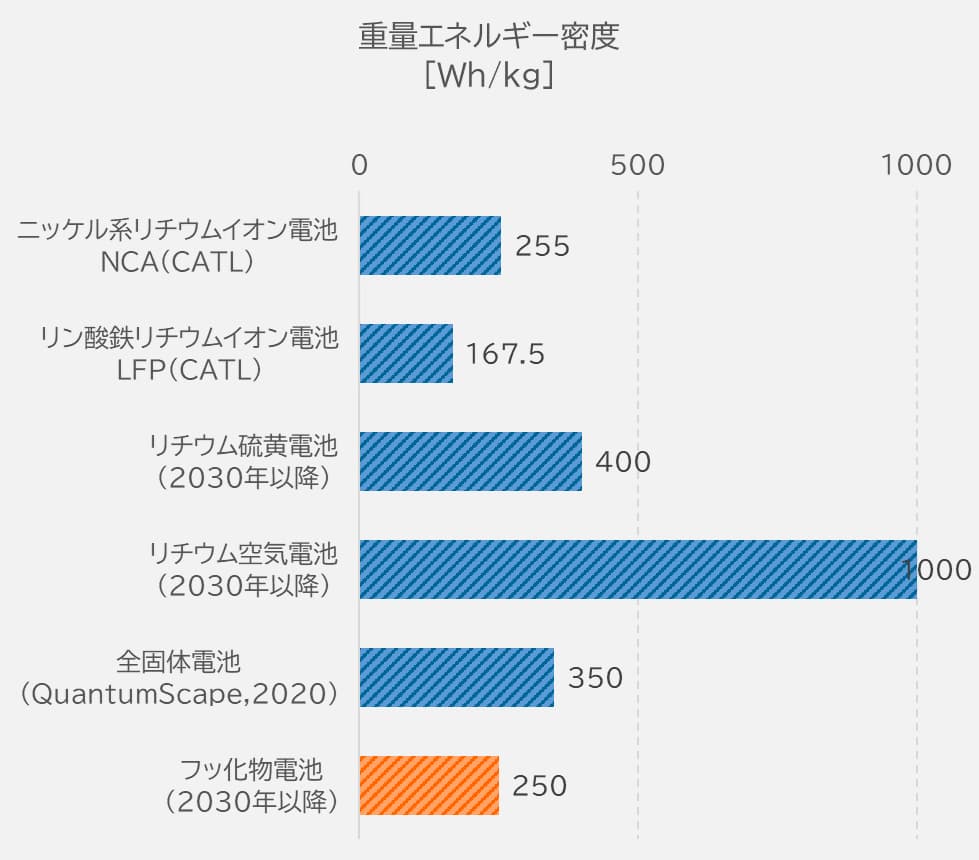

フッ化物イオン電池のエネルギー密度を、「体積エネルギー密度」と「質量エネルギー密度」に分けて紹介します。

体積エネルギー密度

フッ化物イオン電池の体積エネルギー密度はセル当たり1500Wh/L以上が期待できます。これは、ニッケル系リチウムイオン電池の体積エネルギー密度700Wh/Lに比べて、約2倍以上の高さを誇ります。

体積エネルギー密度は、単位体積あたりのエネルギーの量を示します。具体的には、ある電池が1リットルあたりで格納できるエネルギーの量を示しています。小型の電池を実現する可能性があるという事です。

質量エネルギー密度

一方、重量エネルギー密度は、2023年時点でのリチウムイオン電池(NMC系)と同程度の約250Wh/kg程度となっています。

質量エネルギー密度が小さくなる要因は、フッ化物イオン電池は、重い元素のLaを使っていることが挙げられます。主要な活物質である金属フッ化物(例: LaF3, CeF3など)は、比較的大きな質量を持つ素材であると知られており、結果として電池の重量が重くなってしまいます。

EVなどの車載用で特に重要視される重量に対するエネルギー密度は小さくなります。小さくて重い電池を実現できるのが、このフッ化物イオン電池です。

実用化の目途

フッ化物イオン電池の実用化時期については、はやくても2030年頃の見通しです。

京都大学の内本喜晴教授によると、体積・重量エネルギー密度がいずれも従来材料を大きく上回るフッ化物イオン電池を実現するための化合物の存在が明らかになりつつある、とのことです。イオンや分子が結晶構造の中に挿入(インターカレーション)することのできる化合物の研究が進められています。

フッ化物電池のメリット

フッ化物イオン電池の最大のメリットは、高い体積エネルギー密度です。原理的には、リチウムイオン電池の少なくとも7倍、最大10倍のエネルギー密度を持つことができます。

また、フッ化物イオン電池は、リチウムイオン電池と比較して、環境負荷(採集にかかるエネルギー)が小さく、資源的な問題がないため、環境面でも優れています。

フッ化物イオン電池に使用されるフッ化物は、地球上に豊富に存在する元素から作られます。たとえば、フッ化カルシウム(フッ酸カルシウム)のようなフッ化物は、自然界に広く分布しており、採掘による環境への影響が比較的小さいと考えられます。これに対し、リチウムイオン電池に使われるリチウムやコバルトなどの資源は、限られた地域に集中しており、採掘過程での環境破壊や資源枯渇の懸念が指摘されています。

フッ化物電池のデメリット

一方で、フッ化物イオン電池にはデメリットも指摘されています。フッ化物イオン電池は充放電特性が悪く、劣化が激しく、20回の充放電サイクルで30%性能低下するとも報告されています。

耐久性向上ために電解質の固体化(いわゆる全固体フッ化物電池)も検討されていますが、薄膜の固体電解質を用いても約30回の充放電で約25%劣化するといわれており、一般的な電池技術と比較すると、かなり早い劣化と言えます。

現在広く使われているリチウムイオン電池は、一般的に数百から数千サイクルの充放電が可能です。自動車用の高品質なリチウムイオン電池の要件として、性能を維持できるサイクル数が1,000サイクル以上、場合によっては数千サイクルとされています。(性能維持の基準は80%以上の容量を保持することができることを指標とする場合が多い)

メーカーと用途

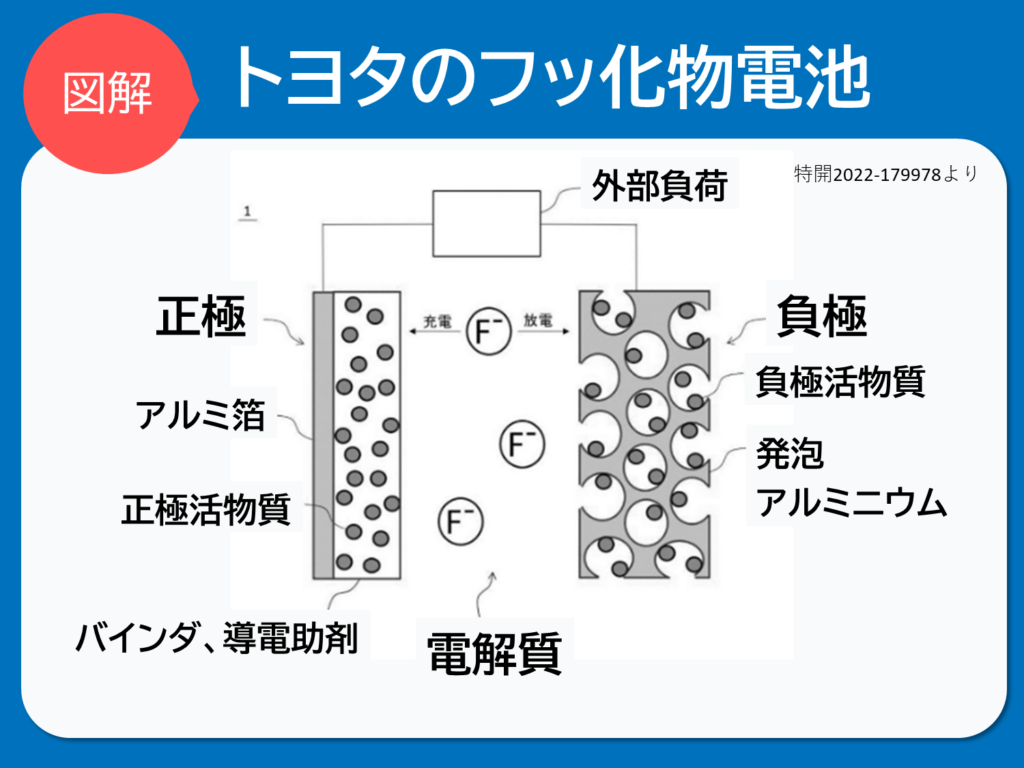

フッ化物イオン電池を開発しているのは、トヨタ自動車と京都大学です。「フッ化物イオン電池」の特許はほぼトヨタ自動車の特許であり、2012年頃から50件を超える特許が出願されています。

フッ化物イオン電池の原理

フッ化物イオン電池は、プラスイオンではなく、マイナスイオンを電荷移動体として使う電池の代表的なものです。現在主に使われているリチウムイオン電池は、イオンを収納するために”ホスト材料”(タンクのようなもの)を使っており、その材料の重量や容積がかさみます。

フッ化物イオン電池のは、ホスト材料を使わず、金属そのものを電極として使っている(表面にくっつける)ため、電極を大幅に小型化できます。一方で、ホスト材料を使わないために、劣化が大きくなるのではないか、とも言われています。

実用化への課題

フッ化物イオン電池の課題の一つに、耐久性の悪さが挙げられます。

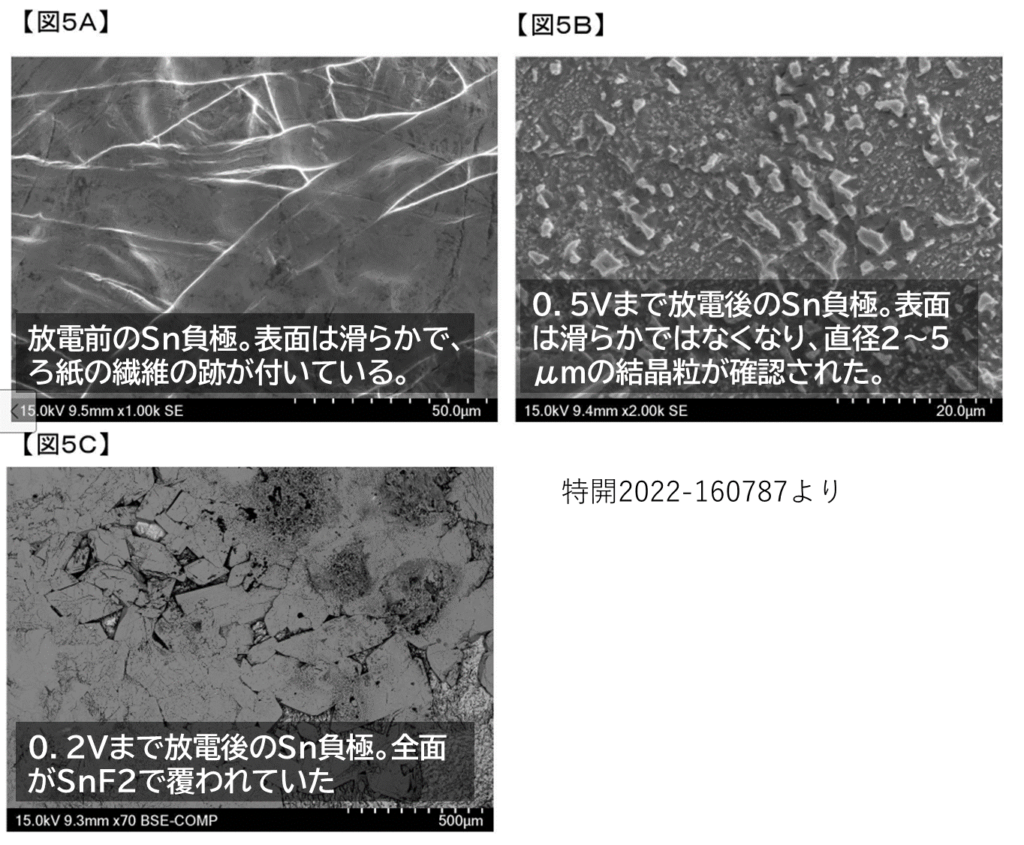

上の図は、豊田中央研究所のフッ化物イオン電池の特許の図です。負極のSn(スズ)において、放電後に表面に結晶粒が生成し、完全に放電する前に負極前面がおおわれて、電池としての性能が大幅に低下することが指摘されています。この課題を解決するために、使用する貴金属を変更するなどによって、耐久性を向上させる試みが行われています。

まとめ

フッ化物イオン電池は、リチウムイオン電池に代わる新しいバッテリー技術として注目されています。

高い体積エネルギー密度を持つ一方で、重量エネルギー密度が低いことが課題です。

しかし、まだ実用化に向けて課題が残っており、実用化は2030年以降との見方が強いです。今後の技術の進展に期待したい分野です。

関連記事

コメント