2021年式アクアに搭載された、「バイポーラ型」ニッケル水素電池。これまでトヨタのハイブリッド車に用いられてきたニッケル水素電池から、どのよな進化を遂げたのでしょうか。

この記事では、以下のような疑問を解消できるように解説していきます。

バイポーラ型ニッケル水素電池を、言葉を選ばず簡単に言うと、トヨタがHEV用電池に未だ使っているニッケル水素電池を、より省スペースでたくさん積めるように工夫したもの、といえます。

ニッケル水素電池とは?

そもそもニッケル水素電池とは何なのでしょうか。

身近なニッケル水素電池の例として、充電して繰り返し使用できるエネループなどが挙げられます。正極の水酸化ニッケルが約0.5V、負極の水素吸蔵合金がマイナス0.7Vで1.2Vの電圧を発生します。

ニッケル水素電池は、長くトヨタがハイブリッド車用のバッテリーに採用してきた電池で、1997年発売の初代プリウスから採用されてきました。ただ近年、他社の車載電池の主流はリチウムイオン電池に移り変わっています。

バイポーラ型とは

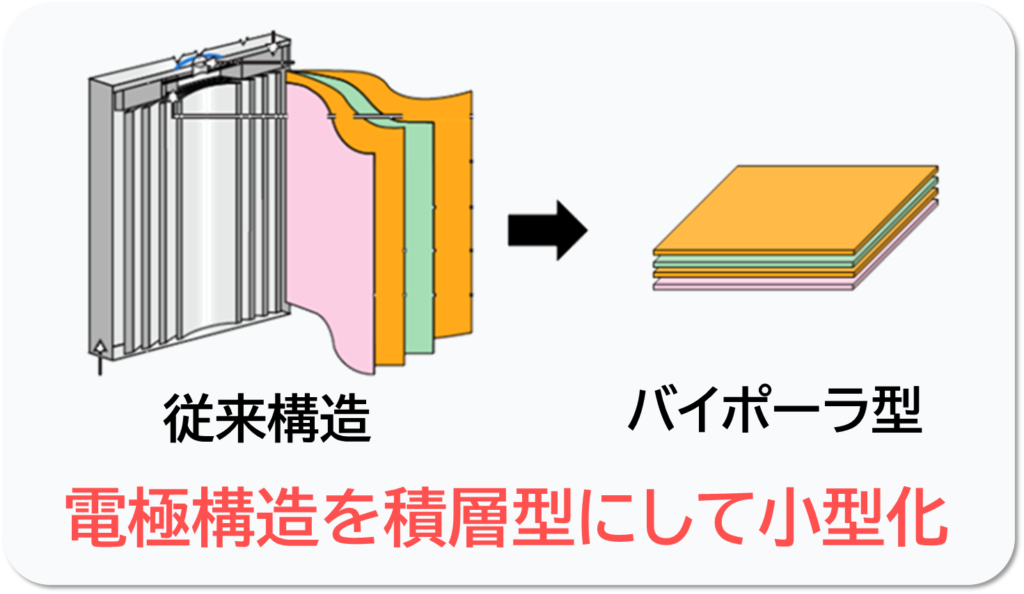

「バイポーラ型」とは、2つの電極を合体させた電池を指します。

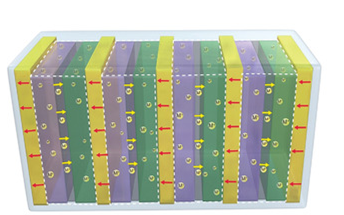

バイポーラ型を例えるならば、乾電池を切り開いて板状にして重ねたものに近いです。見て分かるように非常にコンパクトになります。

バイポーラ型電池のメリット

通常の電池構造と比較したバイポーラ電池のメリットは以下の通りです。

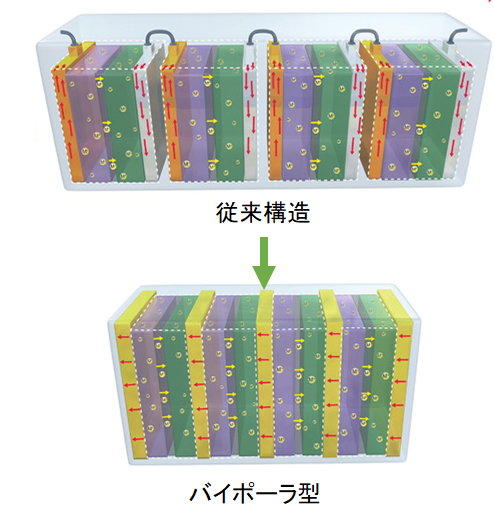

- セルを接続するコネクタが不要(損失が減る)

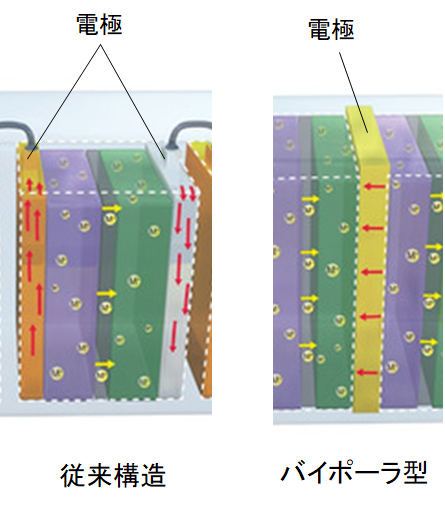

- 集電箔が1枚で済む(小型化が可能)

以下で、詳しく解説します。

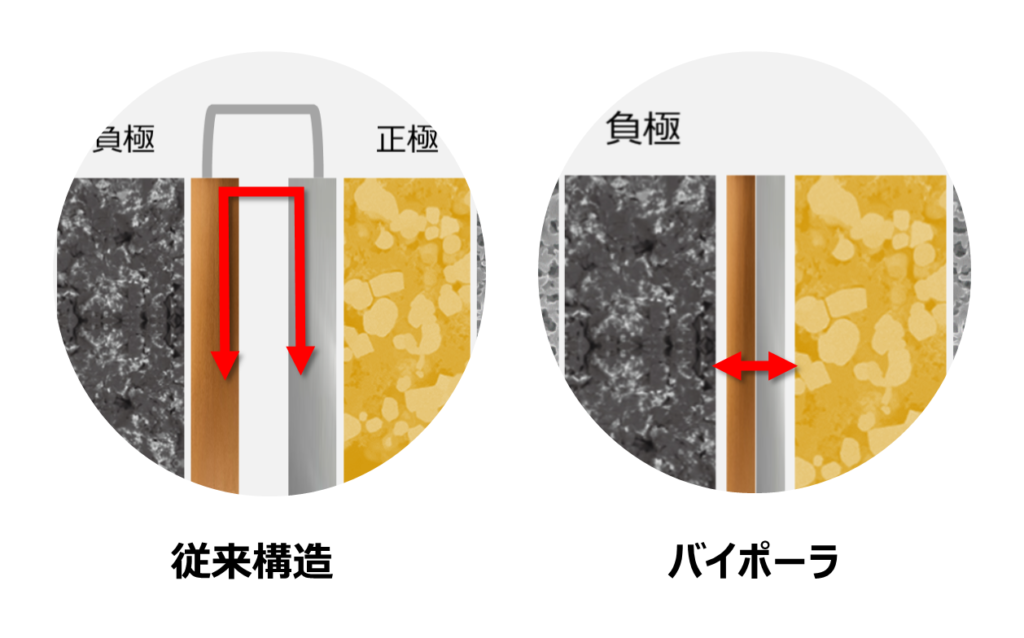

①セルを接続するコネクタが不要

従来のニッケル水素電池では、セル間をコネクタなどで接続して導電させます。

一方、バイポーラ型電池では、セル間の接続を、セル間をコネクタなどで接続するのではなく、セル同士を直接接続します。

コネクタ不要によるメリット

- 電流経路が短くなる(=損失が減る)

- 構造が簡易化してコストが減る

- 密な構造となりエネルギー密度が向上する

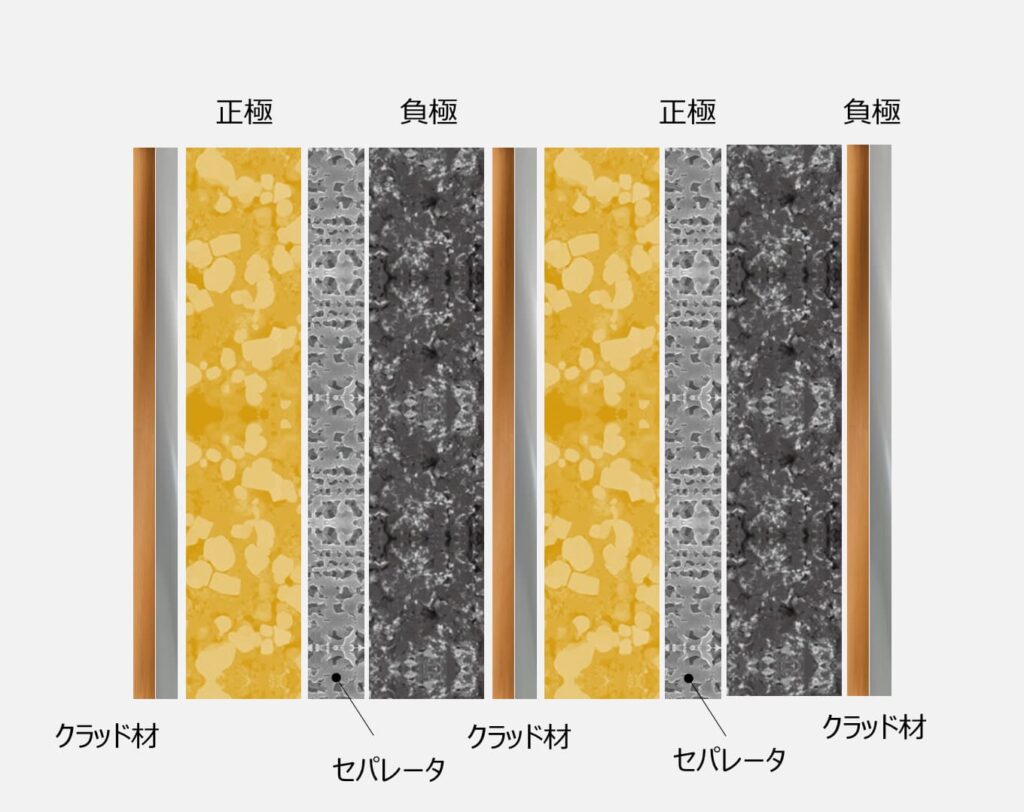

②電極が1枚で済む

従来の電池は正極と負極、それぞれに電極板があり、電子を出し入れしています。一方で、バイポーラ型は1枚の電極板の両面に電極活物質を備えています。

電極構造が変わることでも、構造の簡素化が可能で、コスト削減と高エネルギー密度化が可能となります。

バイポーラ電池のデメリット

バイポーラ型電池のデメリットは、以下の通りです。

- 電解液の隔離が必要(シーリングと漏電の問題)

- 修理とメンテナンス性の悪化

バイポーラ電池の構造では、電解液の漏れを防ぐために、積層されたセル間の効果的なシーリングが必要です。

電解液の隔離が必要(シーリングと漏電の問題)

電池の動作中に発生する電気化学反応や、圧力変化、温度変化に耐えるシーリングが必要で、シールが不十分だと、電解液が漏れて電池の性能が低下する可能性があります。この点、トヨタは新開発の電極箔を用いることで対策をしています。

修理とメンテナンス性の悪化

バイポーラ電池の構造はセルが相互に接続されているため、個々のセルの故障の診断と修理がより困難になる可能性があります。1つのセルが故障すると、電池全体の性能に影響を及ぼす可能性があり、ユニット全体の交換や修理が必要になる場合も想定されます。

バイポーラニッケル水素の技術的特徴

トヨタは、バイポーラ型ニッケル水素電池の開発に際して、構造および電極材料を一新し、新規開発しています。

正極材料は低抵抗な表面処理

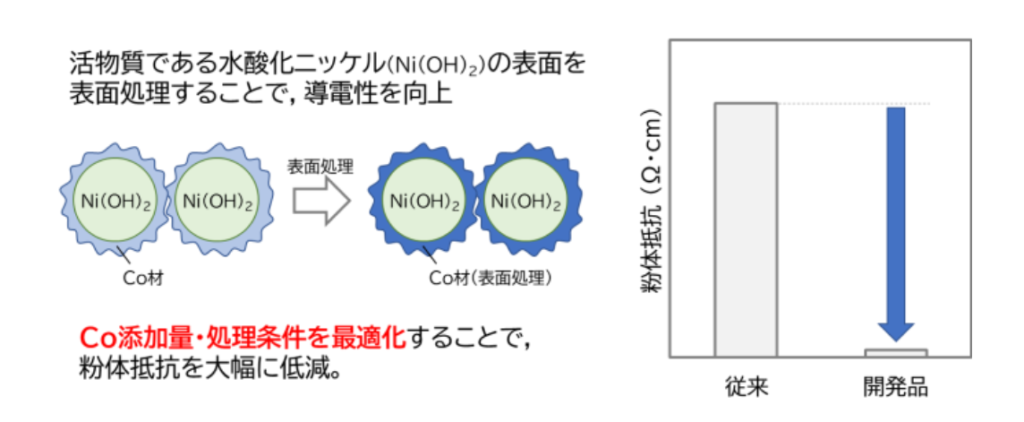

正極活物質である水酸化ニッケルの導電性を向上させています。

正極の導電剤である コバルトを水酸化ニッケル 粒子の表面にコートし、コバルトにさらに表面処理することで電気導電性を高め、粒子間の大幅に低減しています。となる箔塗工における抵抗上昇を抑制できたとしています。

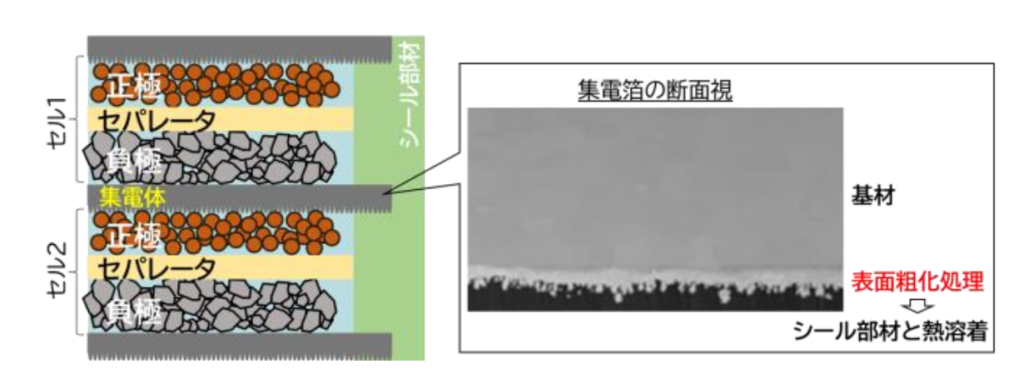

高機能の集電体を新開発

集電体への機能として、セル間をセパレートし、セルの外層の機能を持たせることが必要となります。このセルをセパレートする機能に欠陥が生じると、セル間で電気が導通してしまう課題が発生してしまいます。そこで、集電体の基材の表面に微細な凹凸を設置、そこにシール樹脂を溶着するプロセスを採用しています。

バイポーラ型ニッケル水素の開発の主導は豊田自動織機か

このバイポーラ型の特許は2021年6月末現在で、出願中も含めて約540件、うち豊田自動織機単独が約340件、トヨタ単独が約70件です。特許数を見ても、豊田自動織機が開発のメインを担っている事が分かります。

バイポーラ型はニッケル水素に限った話ではなく、ナトリウムイオン電池やリチウムイオン電池にも応用されており、今後エネルギー密度を上げるための主要な技術となっていきます。

| 電池種類 | 形状 | 構造 | 正極 | |

|---|---|---|---|---|

| 現行 | bZ4X搭載電池 | 角形 | モノポーラ | NCM系 |

| 次世代電池 | パフォーマンス版 | 角形 | モノポーラ | NCM系 |

| 普及版 | 新構造 | バイポーラ | LFP系 | |

| さらなる進化 | ハイパフォーマンス版 | 新構造 | バイポーラ | Ni系 |

トヨタは次世代のリチウムイオン電池として、バイポーラ構造LFP電池を「普及版」と位置付けて開発しています。2026-27年に投入を予定、コストを従来品から40%削減するとしています。

トヨタの最新の電池戦略については、以下の記事でも紹介しています。

トヨタはいつまでニッケル水素電池を使うのか?

トヨタユーザの間からは「トヨタはニッケル水素電池をいつまで使うのか」「はやくリチウムイオン電池に移行すべきでは」といった声が聞かれます。

ニッケル水素電池とリチウムイオン電池の比較は以下の通りです。

| ニッケル水素電池 | リチウムイオン電池 | |

|---|---|---|

| エネルギー密度 | 低い | 高い |

| 重量 | 重い | 軽い |

| 充電時間 | 長い | 短い |

| コスト | 安価 | 高価 |

| 耐久性 | 短い | 長い |

| 環境負荷 | 毒性のある物質を含む | リサイクルでき、環境負荷が比較的小さい |

| 安全性 | 比較的安全 | 熱暴走を起こしやすい |

| 調達リスク | 小さい | 大きい |

ニッケル水素電池のメリット・デメリットを考察してみると、トヨタがいまだにニッケル水素を活用する理由も見えてきます。

ニッケル水素電池のメリット

そもそも、リチウムイオン電池と比較したニッケル水素電池のメリットとして、以下が挙げられます。

- 安全性が高い

- リチウム・コバルトを使わないことから調達リスクが少ない

- コストが低い

信頼性に重点を置くトヨタは、安全性のメリットのためにニッケル水素電池を継続して採用してきました。また、バイポーラ型とすることで、重量エネルギー密でもリチウムイオン電池に匹敵するものになりつつあります。

調達リスクが少ないこと、コストがリチウムイオン電池よりも低いことも挙げられており、トヨタのこれまでの開発により得た技術を盛り込むと、ニッケル水素も悪い選択肢ではない、というのがトヨタの本音でしょう。

ニッケル水素電池のデメリット

ニッケル水素電池のデメリットとして、以下が挙げられます。

- 同じ電圧を得るためには、リチウムイオン電池よりもセル数が必要

- 急速充電や急加速の性能でリチウムイオン電池に劣る

更に言えば、バイポーラ型のニッケル水素電池は、通常のニッケル水素電池よりもコストが高くなります。

アクアにおいても廉価グレードにはリチウムイオン電池を採用しており、バイポーラ型のニッケル水素が今後どの程度普及していくかは不透明です。

バイポーラ型のニッケル水素電池は、最初にアクアで採用されたのち、トヨタやレクサスの複数車種で採用されており、幅広く活用されていることがわかります。

クラウンクロスオーバーやレクサスLBX、アルファード/ヴェルファイア、クラウンスポーツなどにも展開されており、主要な人気車種での採用が目立ちます。トヨタは、リチウムイオン電池と並行してニッケル水素も併用していく方針のようです。

電池性能を比較 ニッケル水素電池VS他

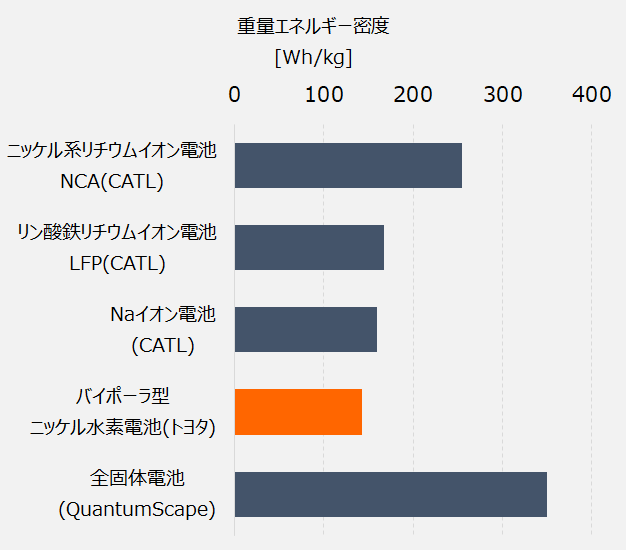

トヨタ自動車はバイポーラ型の重量エネルギー密度を公開していません。

性能を推算するために、従来のニッケル水素電池の重量エネルギー密度100Wh/kg程度に対して「1.4倍のエネルギー密度を達成した」との発表を加味し計算しました。

車載用の一般的なリチウムイオン電池に対して、バイポーラ型ニッケル水素電池は重量エネルギー密度で劣っています。当然、革新電池と言われている全固体電池には程遠いものです。

一部でバイポーラ型ニッケル水素電池の体積エネルギー密度がリチウムイオン電池を超える1000Wh/Lという報道がありますが、誤報であるので注意が必要です。

トヨタの技術者は「同じ体積のリチウムイオン電池パックと比べて25%の容量増を達成できた」と話していることから、電池単体ではなくパックとしてリチウムイオン電池を上回る性能を達成したものと考えられます。

アクアに投入されたニッケル水素電池の性能

以下に、バイポーラ型の電池モジュールの概要を示します。

| 従来 | バイポーラ型 | |

|---|---|---|

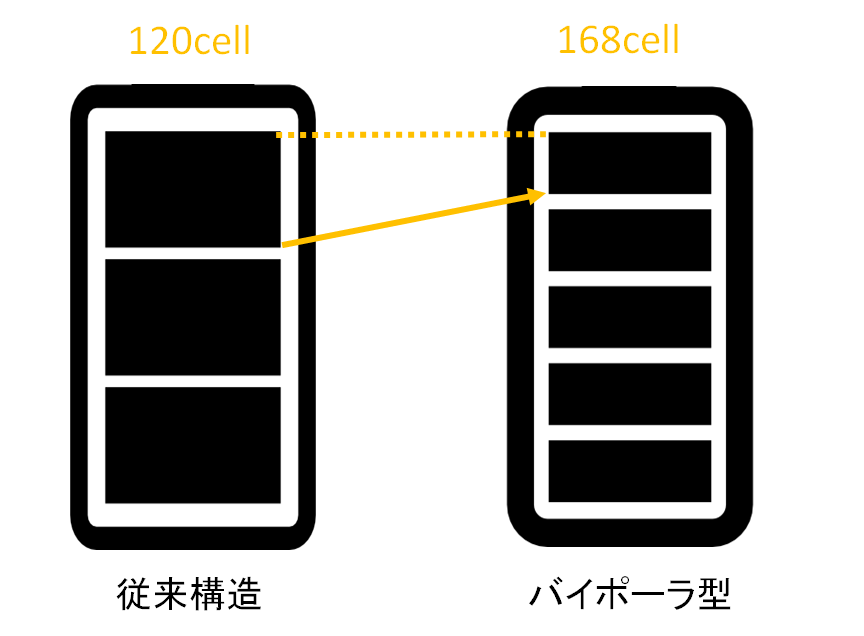

| セル数 | 120枚 | 168枚 |

| 総電圧 | 144V | 201.6V |

| セル電圧 | 1.2V | 1.2V |

| 電流 | 6.5Ah | 5.0Ah |

| モジュール数 | 6 | 7 |

バイポーラ型に変更されたことで集電体構造が簡素化し、搭載セル枚数を向上させています。セル枚数が増えることで総電圧が上がり、同じ昇圧器でも高電圧が得られるようになっています。

アクアの電池パックは、別車種のヤリスハイブリッド(リチウムイオン電池モデル)と同じスペースに搭載する前提で設計されています。

電池容量はヤリス0.74kWhに対して、アクアは1.0kWhの電力量を搭載しており、バイポーラニッケル水素電池を実用化したことで、スペースに対して多くの電池を搭載できるようになっています。

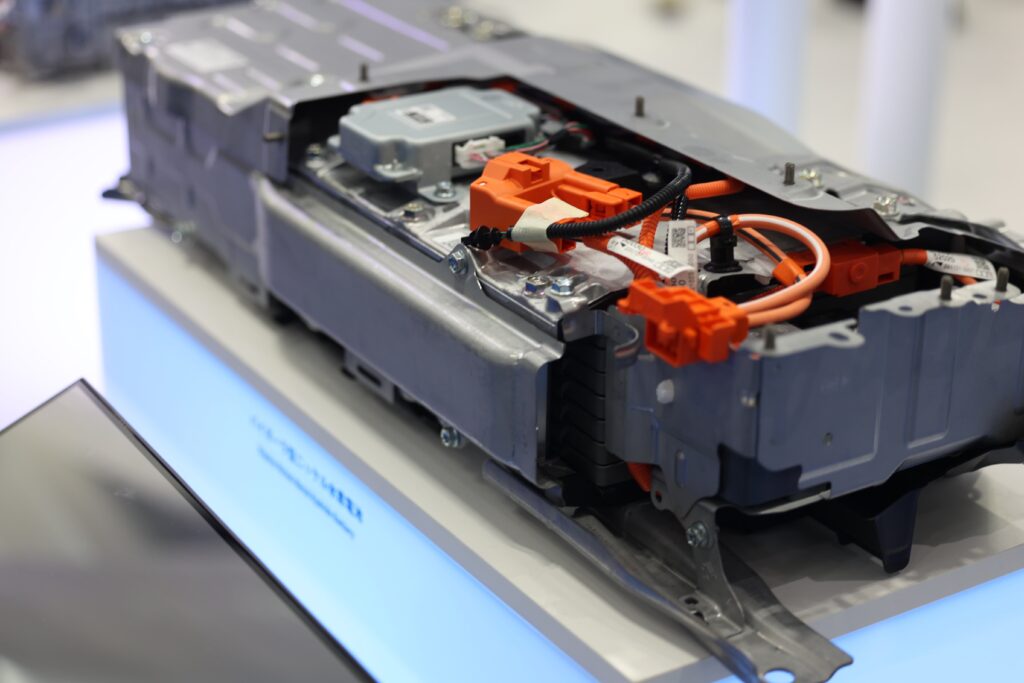

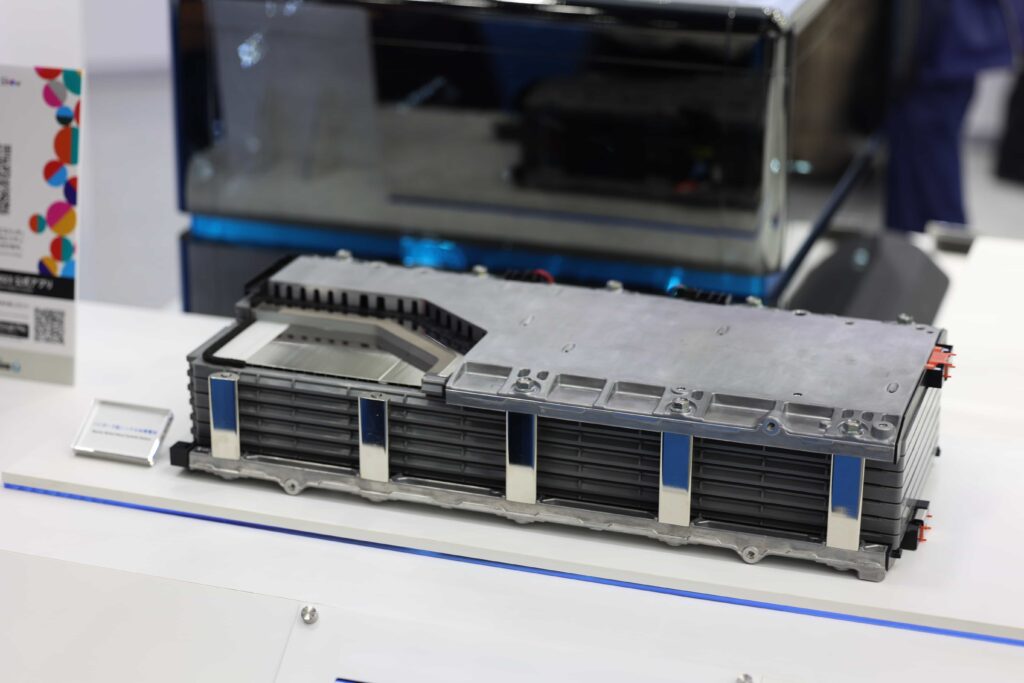

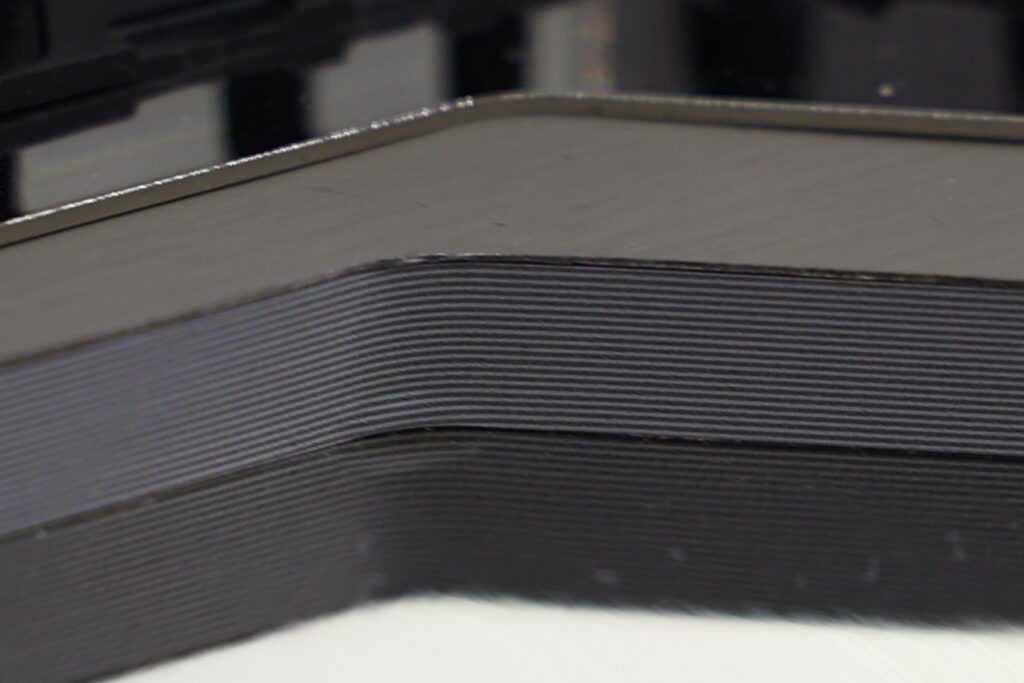

写真の縞模様部分が、バイポーラセルです。これらセルが数十枚積層され、1つのモジュールを構成しています。

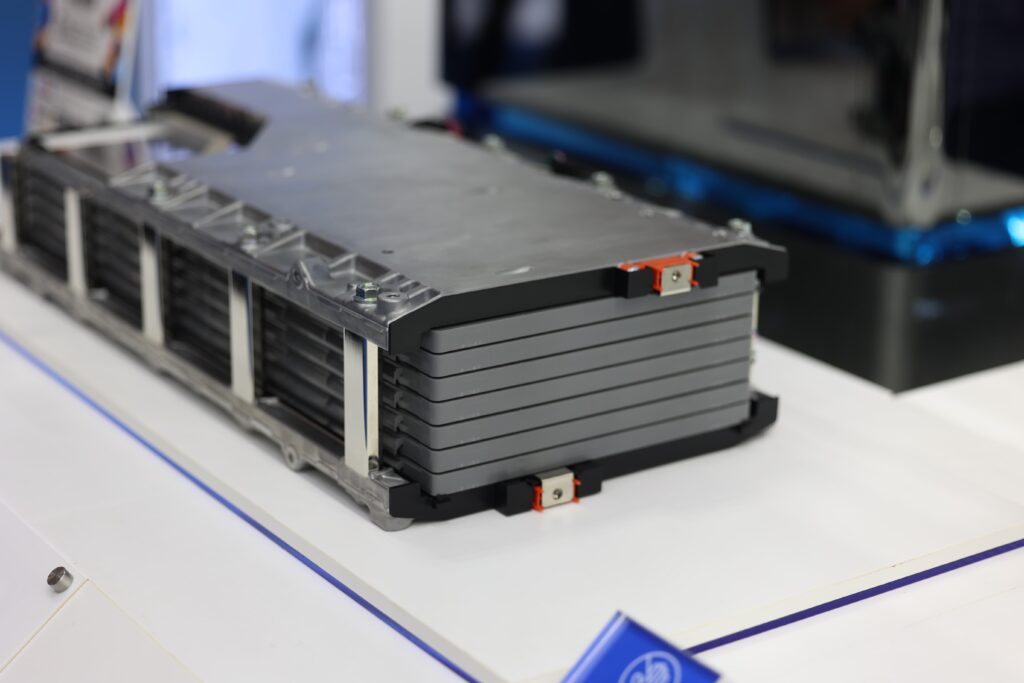

7つのモジュールを束ねたものが、トヨタ・アクアの電池パックとして用いられており、電池パックとして200Vの電圧を実現しています。

2023年秋のジャパンモビリティショーでは、トヨタ関連の電池サプライヤーが多く出展していました。各社の技術的な分業として、自動織機がバイポーラ型ニッケル水素電池、プライムアースEVエナジーがハイブリッド用の電池を、PPESがEV用の電池を担当するようです。いずれのメーカーの説明員の方に伺っても、どの電池をどの車種に採用するのかはトヨタの方針で決まるとの話をされていました。

リチウムイオン電池にも活用できる

リチウムイオン電池でも、同様にバイポーラ構造を採用する研究は行われています。

リチウムイオン電池の場合、電極箔(集電用の基材)が負極と正極で異なります。そのため、銅箔とアルミ箔を接合した材料を用いる場合や、ステンレス箔を用いるなどの研究開発が必要となります。

まとめ

バイポーラ型ニッケル水素電池の利点は以下のものが挙げられます。

- 安全性耐久性に優れる

- リチウム、コバルトフリーで調達課題小

- ニッケル水素のエネルギー密度課題を改善

デメリットも多く、急速充電性能やエネルギー密度でリチウムイオン電池に劣る、コストが上がるなど、本流とは言い難い技術です。

一方で、CATLのナトリウムイオン電池と同じく、ビッグプレイヤーがリスク回避のために持って置く技術の一つとしては重要な位置にいるといえます。

関連記事

コメント

「トヨタはいつまでニッケル水素電池を使うのか?」の表:

重量 思い 軽い

に、なってます

コメントでのご指摘ありがとうございます。

誤字修正いたしました。