ホンダが、水素燃料電池システムを外販するようです。

同時に、第二世代と呼ばれるホンダの燃料電池市システムも公開され、注目が集まっています。

本稿では、筆者の一考察を交えながら、ホンダの第二世代燃料電池システムについて解説します。

燃料電池とは

燃料電池は、燃料と酸素を反応させて発電することができる電源のことです。二酸化炭素を排出しないというメリットがあり、脱炭素化に向けた技術として注目されています。燃料電池は様々な産業分野で活用され、自動車産業では燃料電池車(FCEV)に使用されています。トヨタ自動車のMIRAIや、ホンダのクラリティFuel Cellなどの車種がFCEVに該当します。

ホンダの第二世代燃料電池システム

ホンダは、2024年に投入する第二世代の燃料電池システムを公開。2023年秋のジャパンモビリティショーなど、一般に広く技術を示す活動を進めています。第二世代での改善点は、コストの低減と耐久性の向上です。

第二世代ではコストを1/3に

第二世代の燃料電池システムでは、コストを1/3に低減(2019年モデル比)しているといいます。ホンダが示している手法は以下の通りです。

- 電極(MEA)の材料変更

- 白金(Pt)使用量を大幅減

- セルシール構造の進化

- 補機の簡素化(部品点数減)

- 生産性の向上

それぞれについて、以下で解説します。

第三世代FCシステム(2030年頃)の目標は、現状のコストの1/2とのことです。これが達成できれば、トータルコストでディーゼルエンジンと同等、との発言もあります。(つまり現状のFCはディーゼルの2倍コストがかかるパワートレインということに)

耐久性を向上

以下の方法で、耐久性を向上(耐低温性も大幅に向上)させているとのことです。

- 耐食材料の適用

- 劣化抑制制御

第三世代FCシステム(2030年頃)は、耐久性を2倍にするとのこと。第二世代(2024)のシステムはGMと共同開発ですが、第三世代のFCシステムはホンダ独自の開発となる可能性も示唆されています。

第二世代FCシステム(2024)への一考察

2016年の第一世代FCシステムからの変化点を考察します。少しマニアックな話なのですが、ご容赦ください。

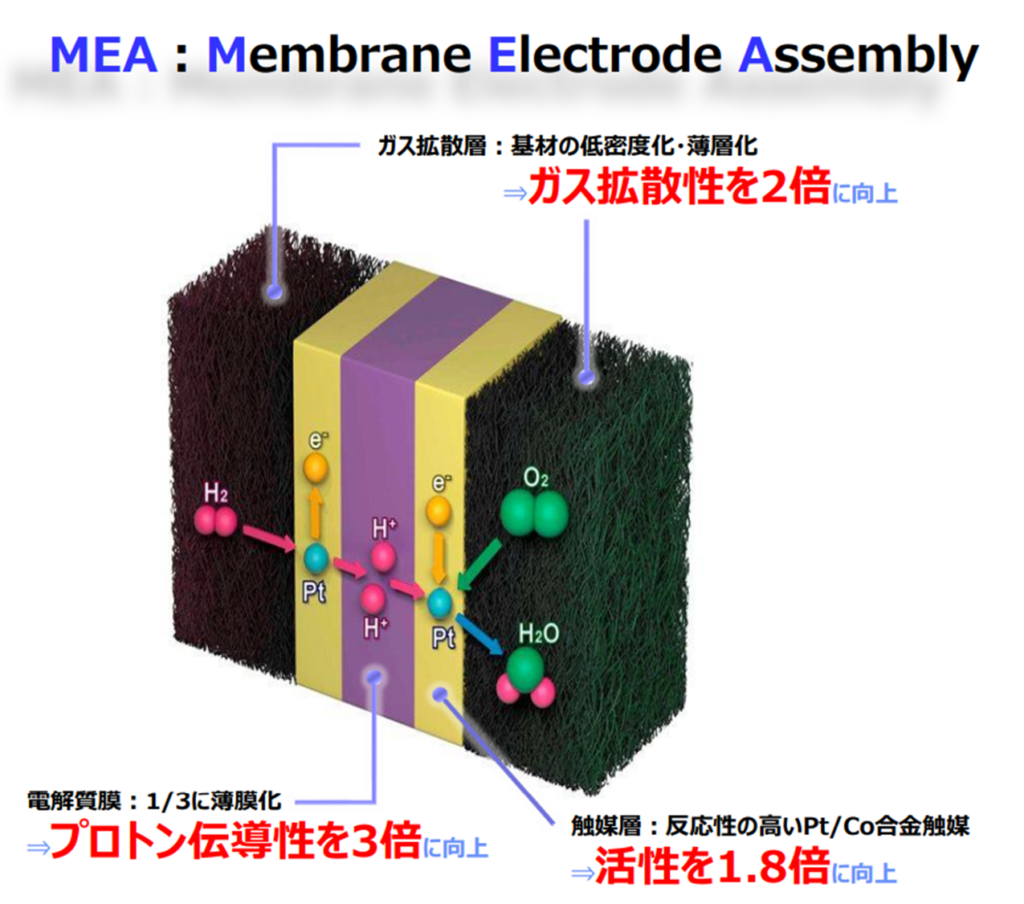

まず、燃料電池の心臓部である電極(MEA)の変更については、ホンダが「MEAを改良した」と説明しているため、MEAの構成部材である触媒層、電解質膜、拡散層のすべてを改良していると考えられます。

膜に関しては、一般的に膜材料(おそらくナフィオン膜)の材料変更と、膜の厚みの低減によって電解質膜の抵抗を低減することが行われます。ホンダの改良も同様の手法で発電性能を向上させているものと考えられます。

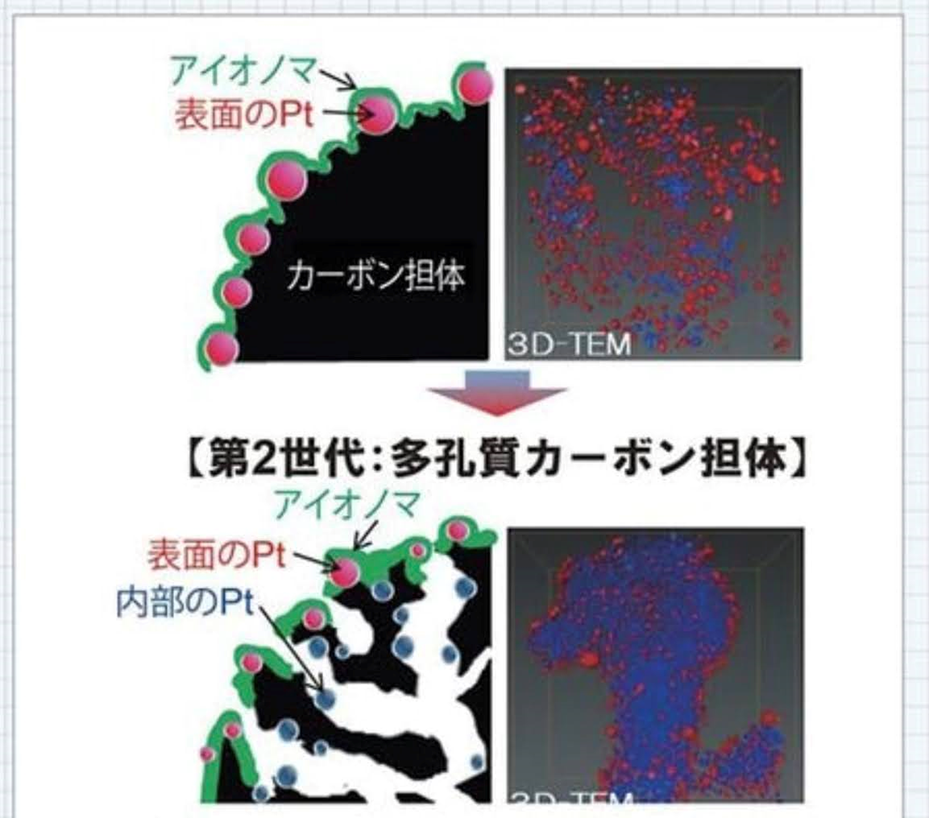

触媒層は、触媒を付着させるカーボン担体の種類や構造により、燃料電池の発電性能が大きく変わります。トヨタ自動車が2020年に発売した新型MIRAIには、多孔質カーボン担体が用いられているとされており、白金の微細化により使用量を58%低減したとされています。

ホンダの第二世代の燃料電池システムに用いられる触媒層も、多孔質カーボン担体を採用していると考えられ、これによる白金量低減(に伴うコスト減)と、反応ガスの輸送性能を向上させているものと推察されます。

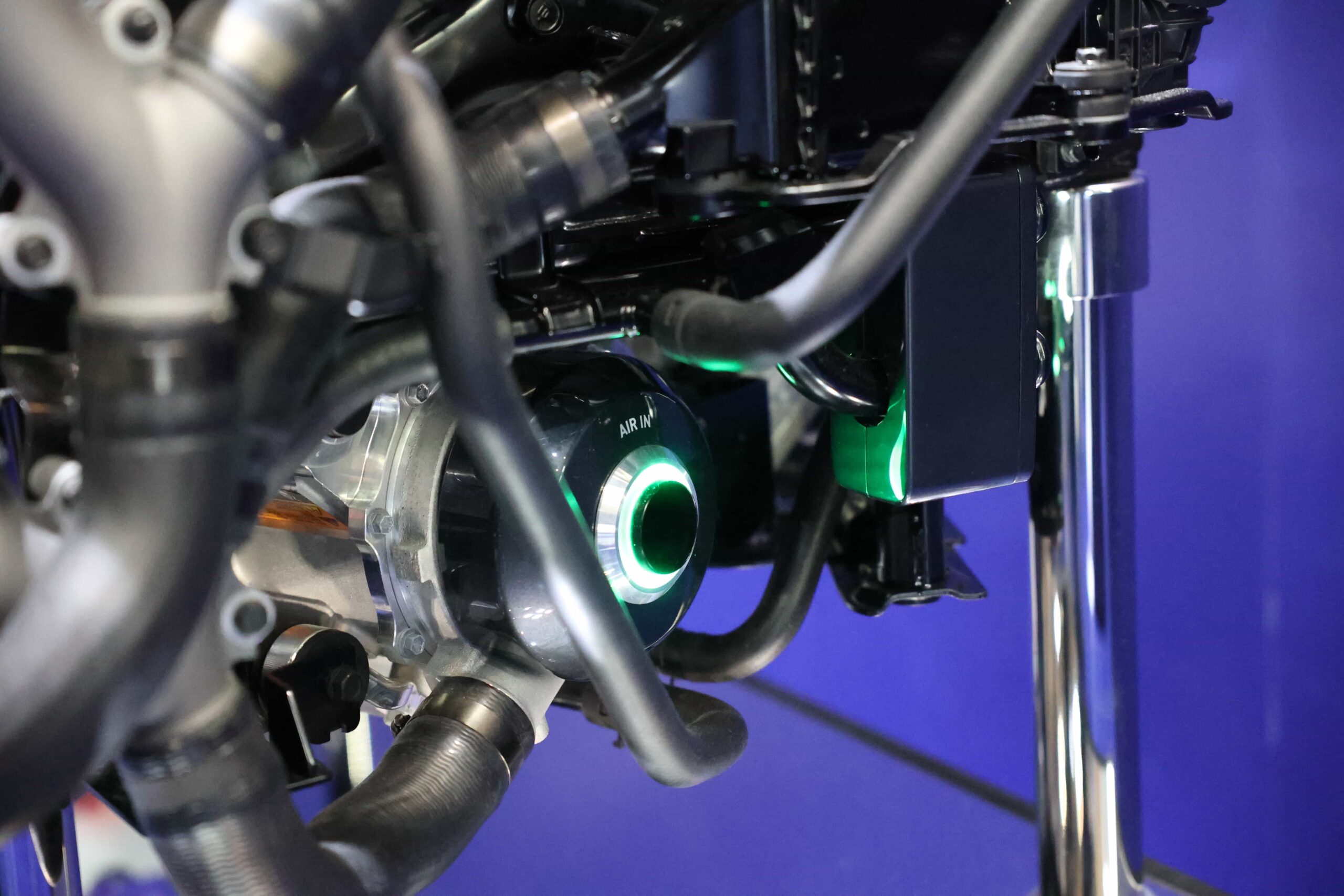

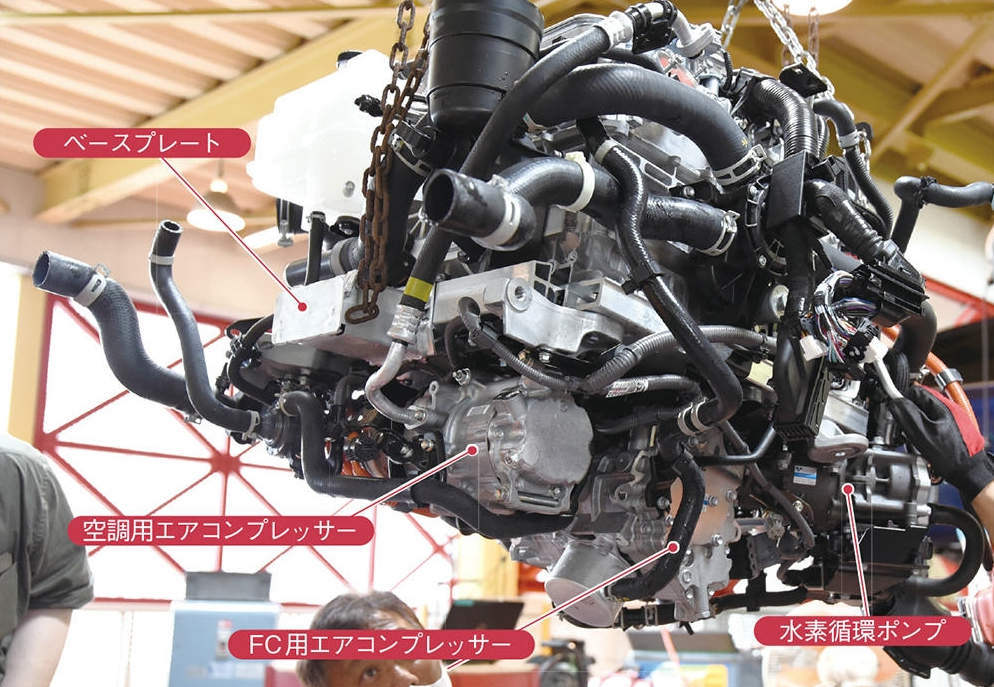

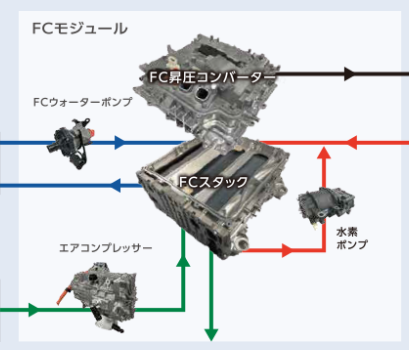

ホンダによれば、燃料電池システムの補器類にも改良が加えられているようです。

燃料電池の補器類は、以下のようなものが挙げられます。

- 冷却装置類

- 水素や酸素を送り込むブロア

- 空気や水素燃料を加湿する加湿器

- 空気の異物を取り除くフィルタ

- 水素検知センサ

トヨタの新型MIRAIの補器類は燃料電池スタックの外に張り巡らされており、システムを異常なまでに巨大化させていることが、解体調査などの結果から分かっています。

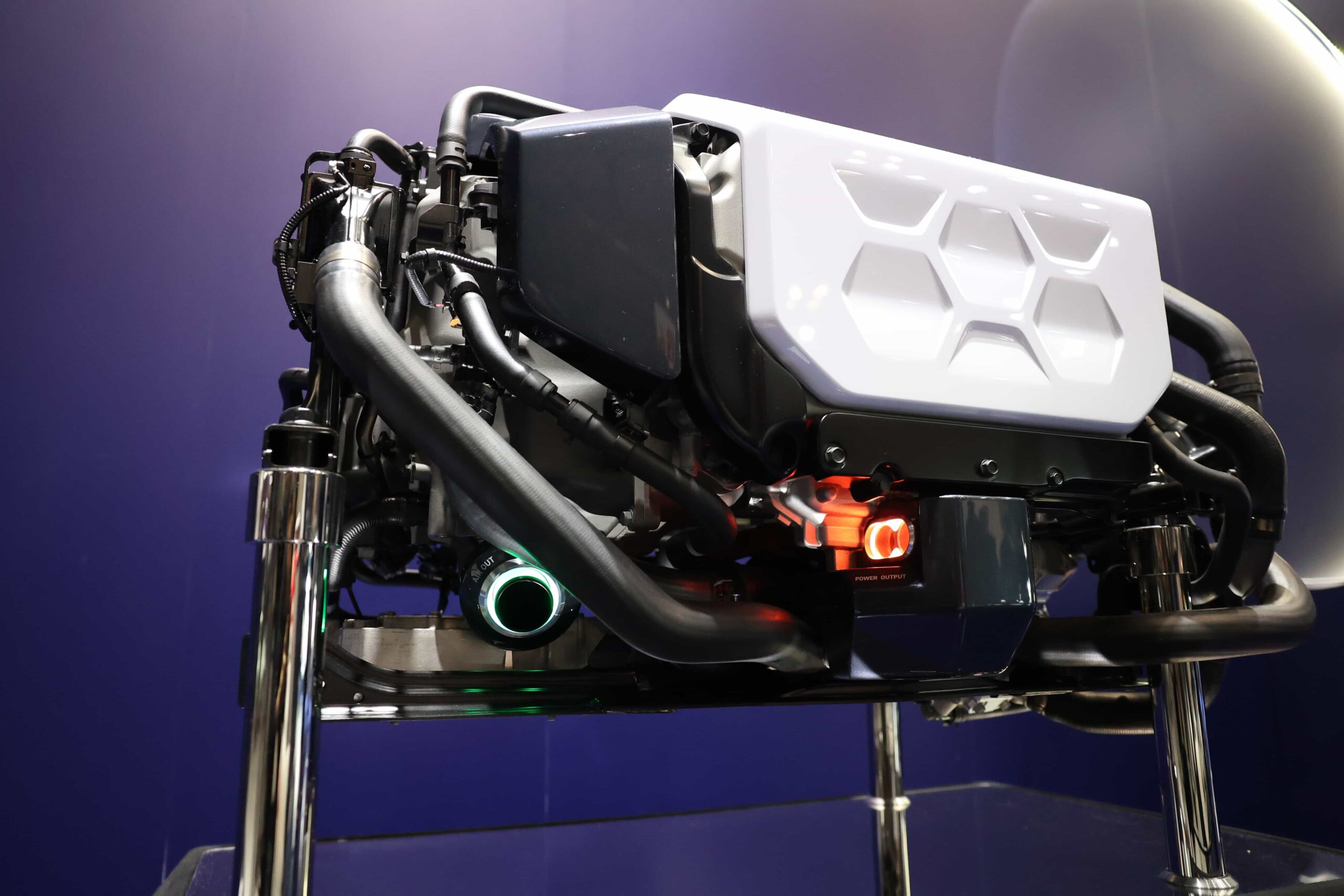

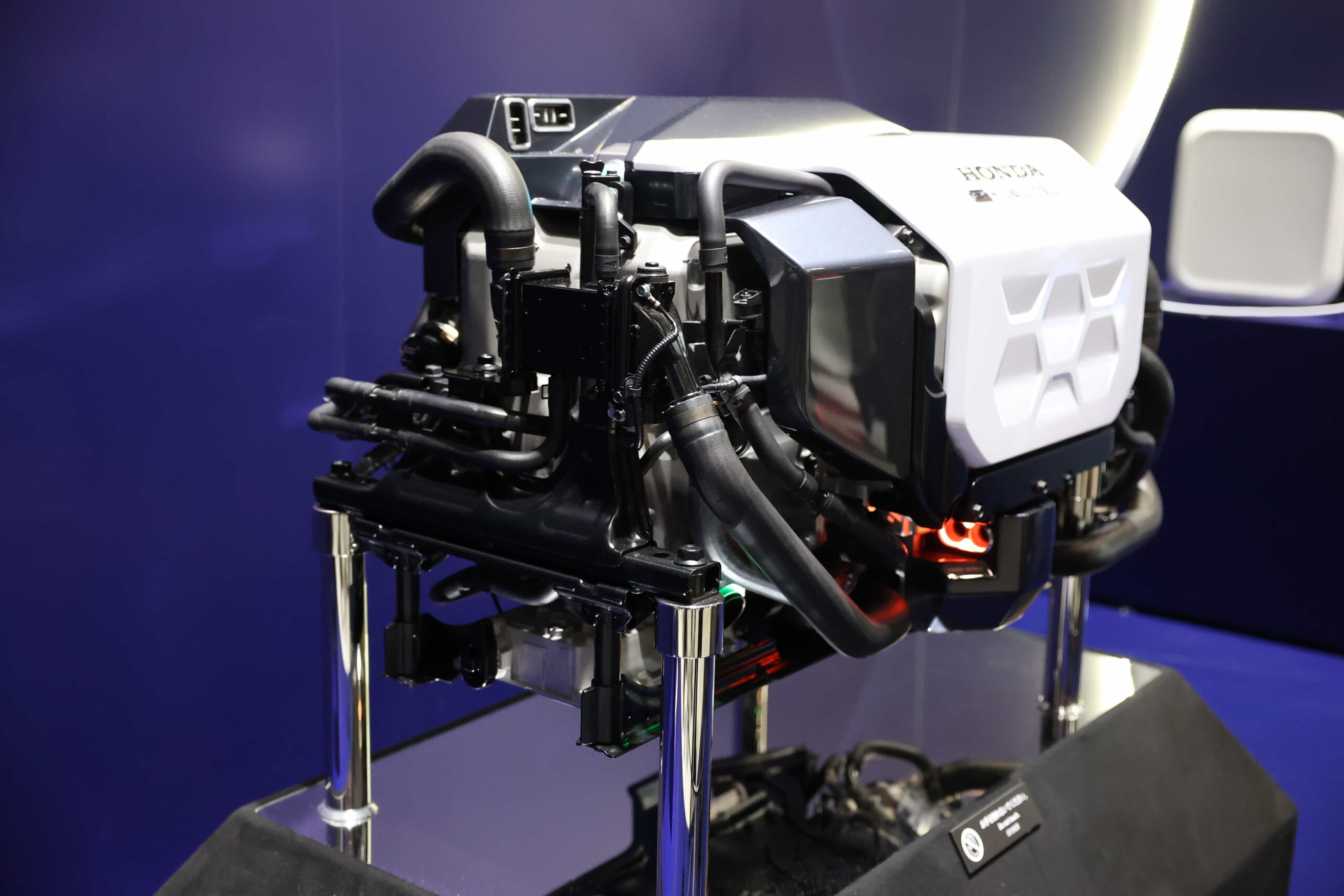

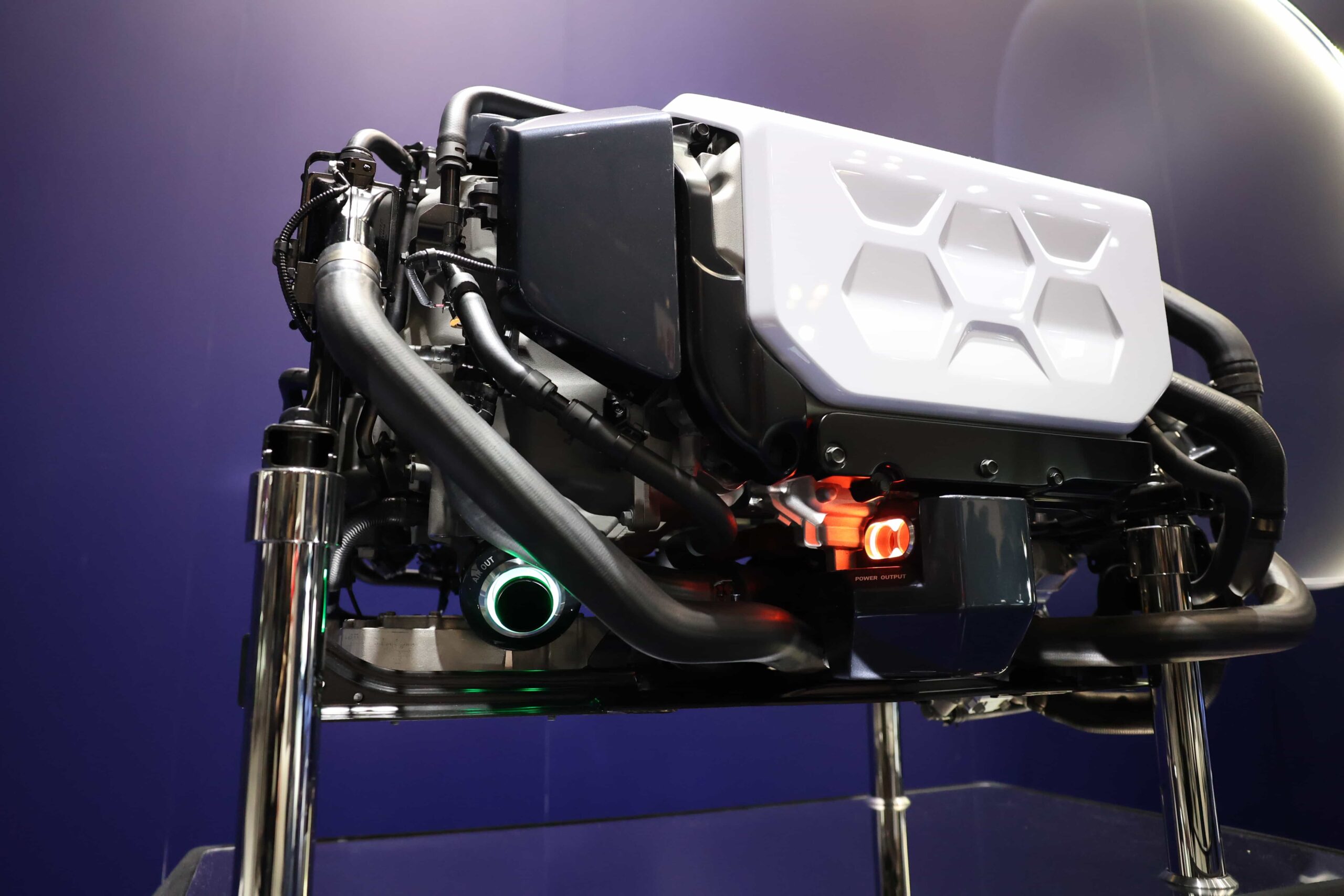

その点、今回公開されたホンダの第二世代システムは小型化が実現できているように見受けられます。部品点数の減と同時に、各部品の小型化も進められていると想像できます。

展示品はあくまで”モック”とのことで、実際の製品では補器類の変更が加わる可能性もありますが、コンパクトにまとまったシステムとして外販でも好印象になりそうです。

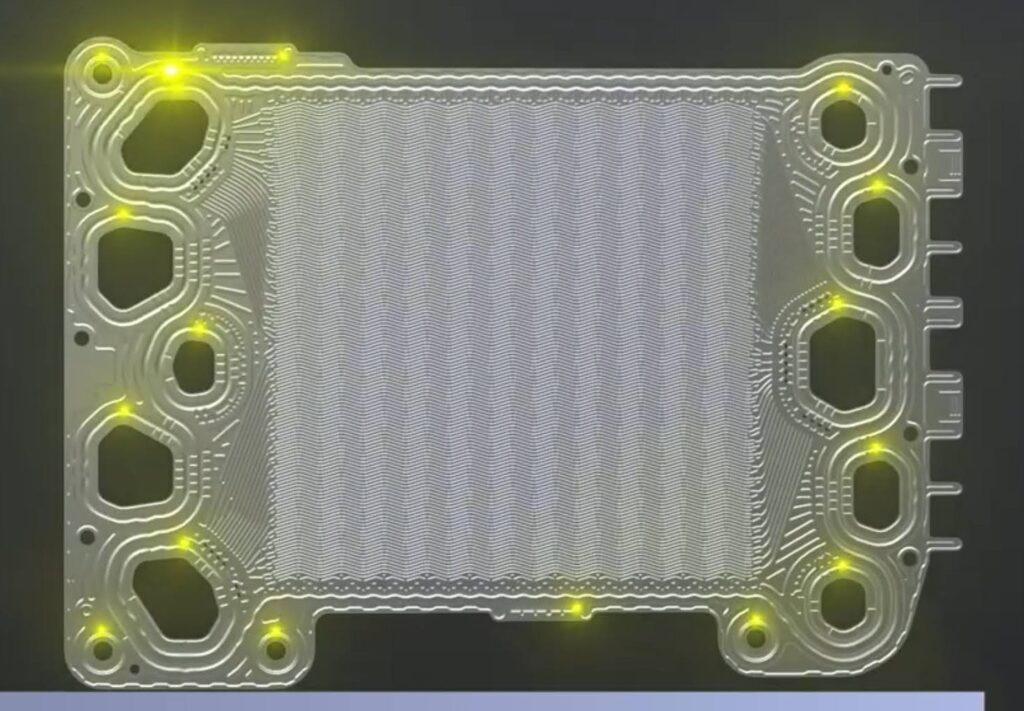

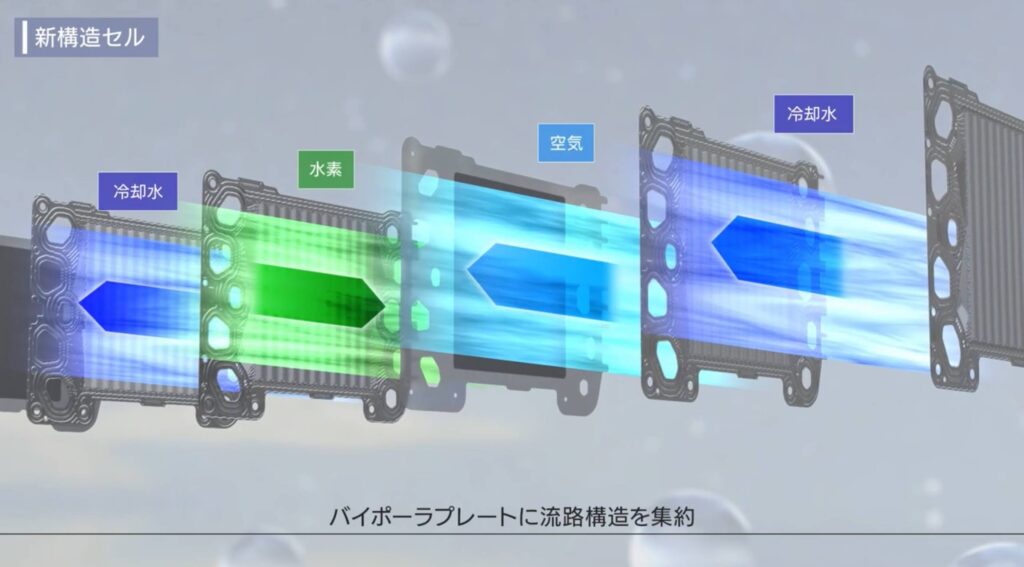

ホンダの第二世代FCセルの、バイポーラプレート水素側面の流路構造です。中央に、波打った形の流路が形成されていることがわかります。発電面は正方形に近い形状で、ガスはカウンターフロー(水素と酸素が逆方向から流れる)の形式とされています。

セルの両端にガス供給用の貫通穴を集中させることで、なるべくセルを小型化させようという意図が伝わります。

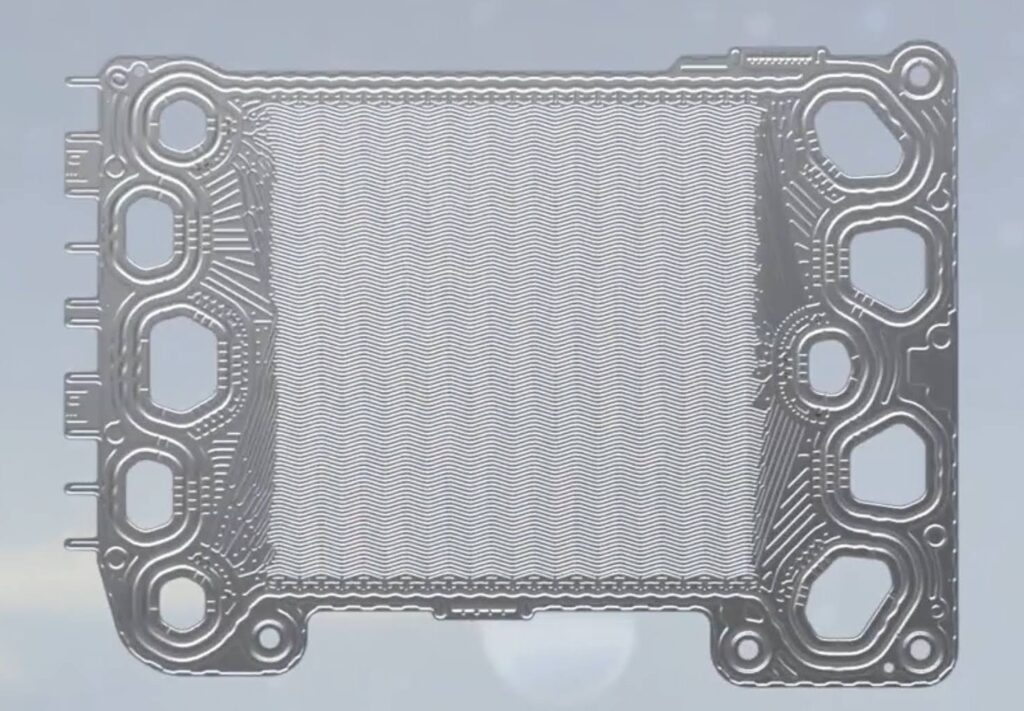

こちらは、バイポーラプレート空気側(冷却流路を挟んだ反対側)の流路構造も見られます。ホンダが公開した3Dグラフィックが実際の流路構造を表現したものかどうかは定かではありませんが、この図を見る限り、空気極・水素極とも似たような構造の流路であると想像されます。

セル中央よりも、図上下端の特殊な掘り込みも気になります。空気・燃料ガスを極力中央部に運ぶ努力がなされていると想像できます。

燃料電池の耐久性の向上は最大の課題で、ホンダも情報を多くは開示していないようです。

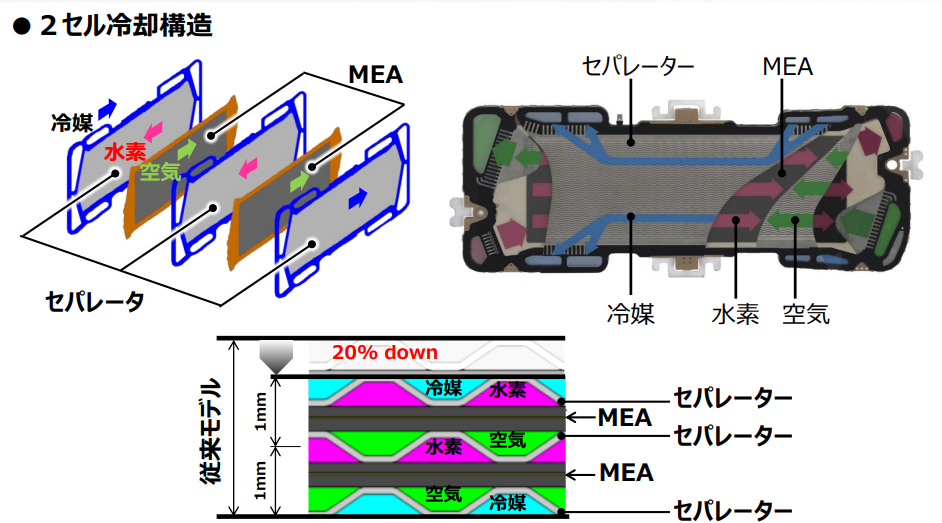

劣化制御抑制は、劣化により損失が増え、発熱量が増えても温度が上がらないように、冷却を制御するなどの処理を指すと考えられます。一方で、ホンダの初代の燃料電池セルは、冷却構造を持たないセルが含まれる(2セルに1枚の冷却構造)ため、温度制御が難しい面がありました。

ホンダの第二世代FCシステムの新構造セルでは、バイポーラプレートの片側に冷却水を流す構造に変更されています。2世代の燃料電池セルでは、全セル冷却が可能になっているようです。全セルの温度制御が容易になることから、耐久性の向上が期待できます。

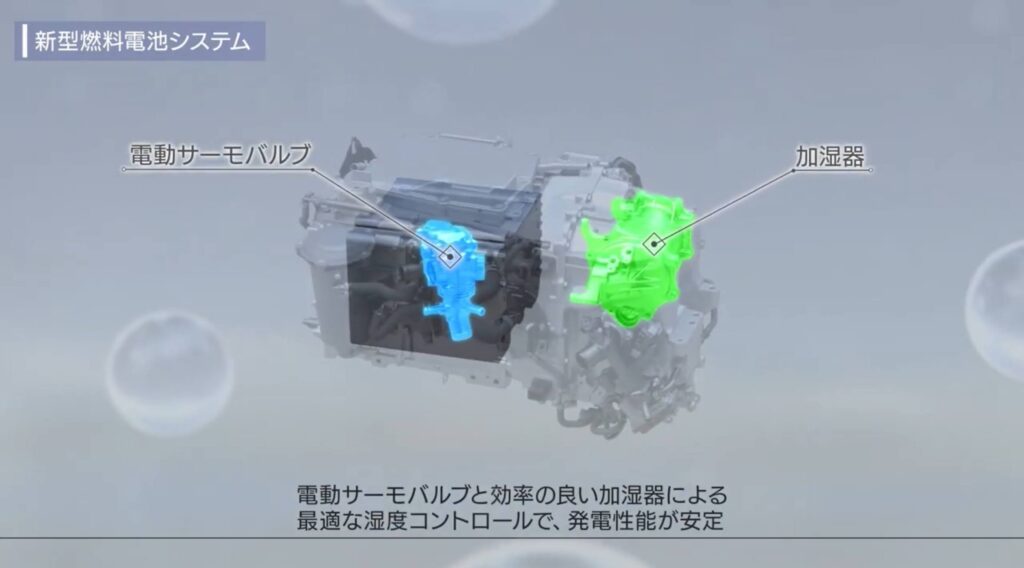

ホンダの第二世代FCシステムは加湿器を備えています。燃料電池の電解質膜は、適度に水に濡れた状態でなければ高い性能を発揮できないため、取り込んだ空気やタンクから供給する水素を、加湿器で加湿するのが一般的です。

加湿器を設置するとシステムサイズが大きくなることから、初代のトヨタMIRAIでは加湿器が廃止されるなどの検討もされていましたが、ホンダの二世代システムでは加湿器を搭載することを選択したようです。

システムサイズを小型化するために、加湿器の小型化にも取り組んだものと考えられます。(実際に取り組んだのはホンダではなくサプライヤーかもしれません)

2024年仕様のFCシステムの外販計画

ホンダは、水素燃料電池システムを外販すると発表しました。米国のゼネラル・モーターズと共同開発している、第二世代と呼ばれるシステムです。目標は2020年代半ばに2,000台、30年には6万台、30年代後半には数十万台の販売です。

ホンダはこのシステムを、24年に発売するFCVにも搭載する計画です。

ホンダ、2024年米国で燃料電池自動車「CR-V FCEV」発売予定

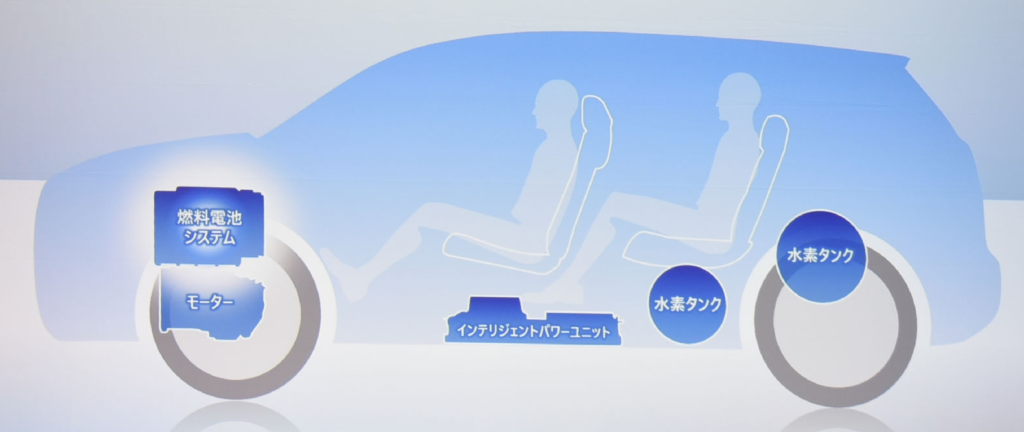

ホンダは2024年に米国で燃料電池自動車(FCV)を発売すると発表しました。車両はSUVタイプのCR-Vをベースとして、外観は従来のCR-Vと大きく変わらない予定です。生産は米国オハイオ州で行われるようです。

新型FCEVは、EVと同様に充電可能なシステムであり、PHEVと同程度の大容量バッテリーを搭載するものと見込まれます。このFCEVとトヨタの新型燃料電池車MIRAIの違いは、SUVタイプの車両、充電機能、新型の燃料電池システムにあります。

2030年の第三世代システム

| 初代 (2019) | 第二世代 (2024) | 第三世代 (2030) | |

|---|---|---|---|

| 開発 | ホンダ | GMとホンダの 共同開発 | ホンダ単独か? |

| 耐久性 | – | 情報なし | 第二世代の2倍 |

| コスト | – | 初代の1/3 | 第二世代の半分 |

2030年に投入する計画の第三世代システムの開発目標は、耐久性を第二世代の2倍、コストを半分とのことです。

この計画からも、ホンダが継続的に燃料電池分野に投資をすることが伺えます。

2024年夏に、ホンダの第二世代FCシステムが発売されることから、2024年は関連する技術発表が多くの学会や雑誌で行われると期待されます。筆者も継続して情報収集を進め、本記事も更新していきたいと思います。

まとめ

ホンダが外販する第二世代FCシステムについて、考察を加えながら解説しました。

2024年にはSUV型の新型車両が販売開始となるようで、楽しみです。

2023年に入って、EVだけでなく、水素にも目を向けなければカーボンニュートラルは達成できないとの見方が強まってきました。

ホンダだけでなく、ボッシュやVW、BMWも燃料電池システムの車両への投入を進めています。今後の動向も注視したいところです。

関連記事

コメント