近年、環境問題や資源の枯渇、エネルギーの安定確保などが課題となっており、新しい二次電池の開発が注目されています。

その中でも、ナトリウム・鉄・リンなどの豊富な資源から製造される「全固体ナトリウムイオン電池」は、リチウムイオン電池に代わる新たな選択肢として注目を集めています。

本記事では、全固体ナトリウムイオン電池の概要やメリット・デメリット、開発に関連する企業などについて詳しく解説していきます。

ナトリウムイオン電池とは

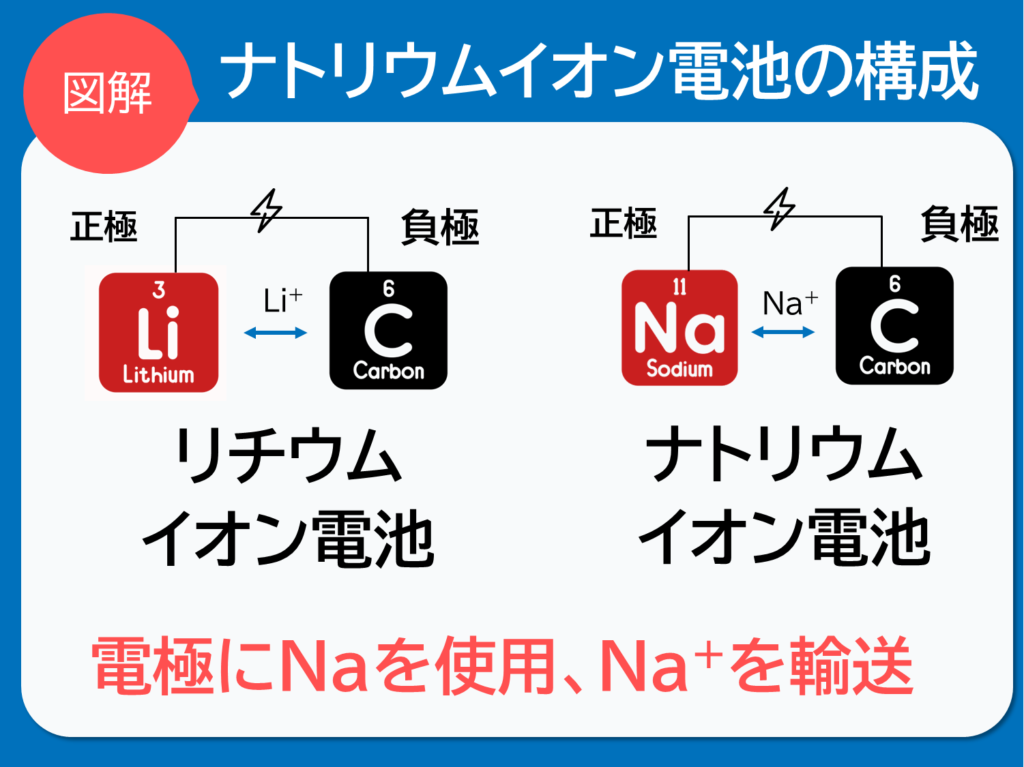

「ナトリウムイオン電池」を簡単に言うと「リチウムが獲れなくなるかもしれないので大量に取れそうなナトリウムで電池つくった」というものです。

電池世界大手の中国CATLが液系のナトリウムイオン電池を開発しており、2024年頃からEVに搭載され始めてる電池です。NMC系正極を用いるリチウムイオン電池、LFP系の正極を用いるリチウムイオン電池に続いて、市場に広がり始めている電池です。

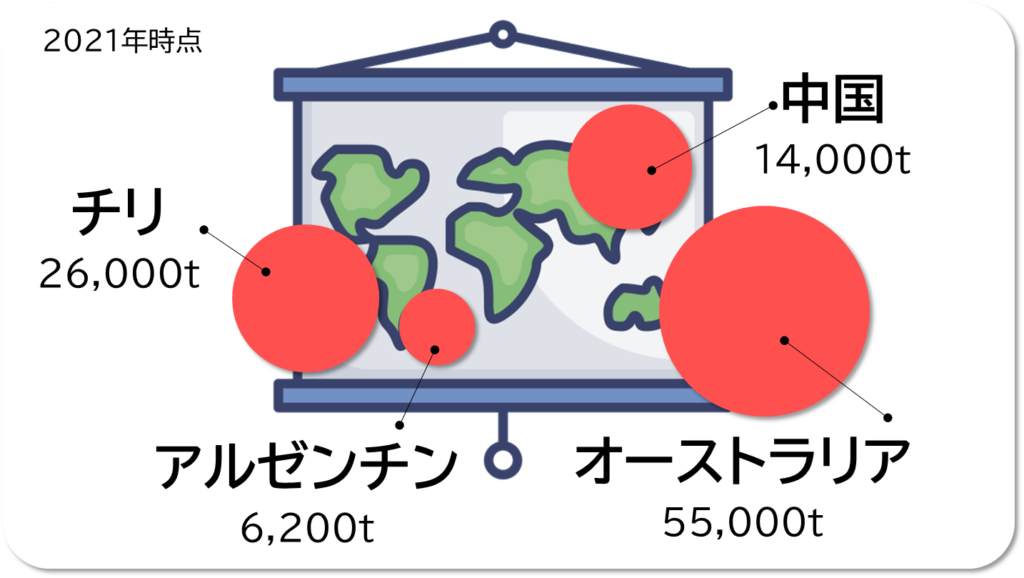

世界最大のリチウム生産国であるオーストラリアや、それに次ぐチリにリチウム資源が偏在しており、有事の際や、リチウム需要の拡大によって調達リスクが発生する懸念があります。

この懸念を解消するために開発が進められているのが、ナトリウムイオン電池です。

全固体ナトリウムイオン電池とは

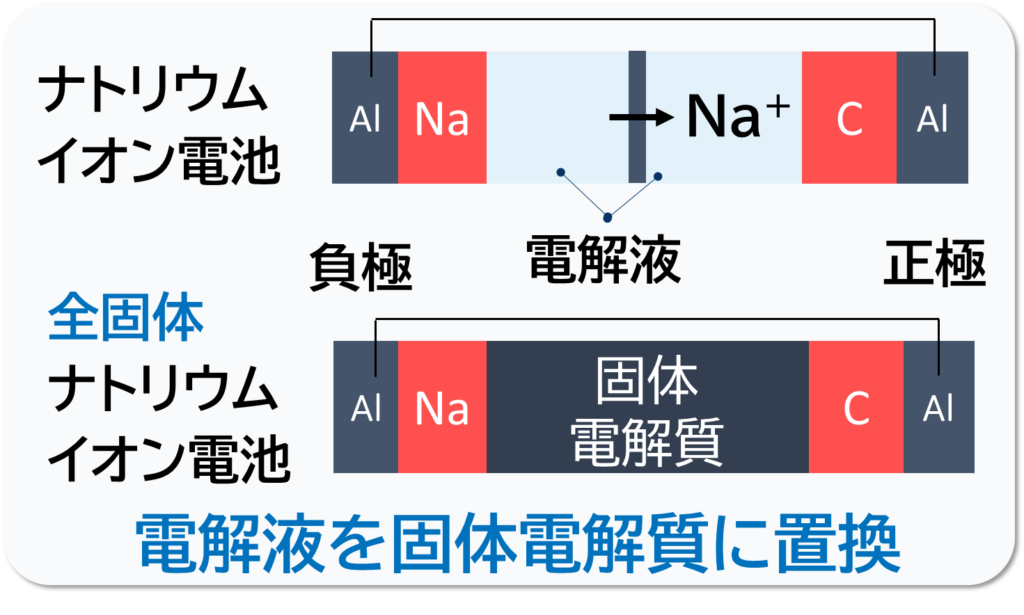

全固体ナトリウムイオン電池(All-Solid-State Sodium-Ion Battery)は、ナトリウムイオン電池の電解液を固体に置き換えた電池です。

固体電解質とすることでイオン伝導率が向上し、高いエネルギー密度を実現できると目されています。

| 項目 | リチウムイオン電池 | ナトリウムイオン電池 | 全固体 リチウムイオン電池 | 全固体 ナトリウムイオン電池 |

|---|---|---|---|---|

| 主成分 | リチウム コバルト | ナトリウム 鉄、リン | リチウム コバルト | ナトリウム 鉄、リン |

| 電池容量 | 100-250 Wh/kg | 100-150 Wh/kg | 400 Wh/kg以上 | 100-150 Wh/kg |

| 安全性 | 火災や爆発のリスク | 可燃性 | 安全 | 安全 |

| 動作温度 | -20℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ | -40℃~200℃ |

| 企業 | パナソニックなど | CATLなど | トヨタ自動車など | 日本電気硝子など |

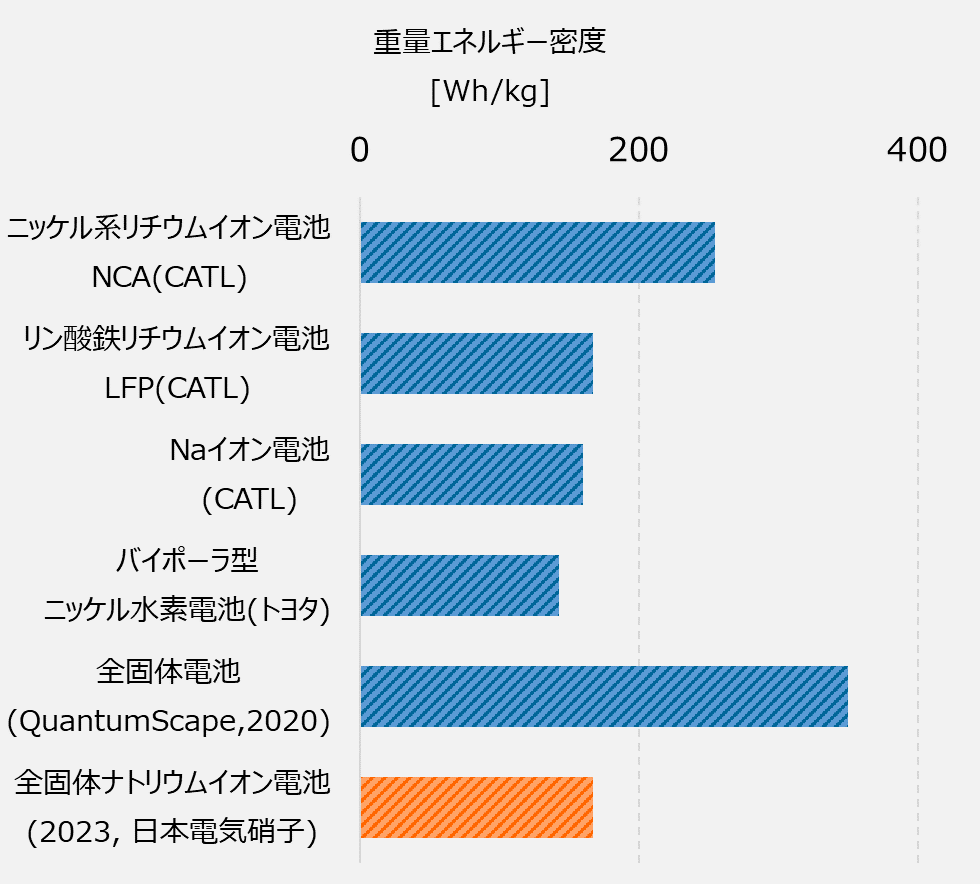

開発中の電池であるため、現状の全固体ナトリウムイオン電池のエネルギー密度は液系ナトリウムイオン電池と大きな差がありません。一方で、全固体ナトリウムイオン電池は、理論上は高いエネルギー密度を実現できる可能性を秘めています。

全固体ナトリウムイオン電池の用途

全固体ナトリウムイオン電池を開発する日本電気硝子は、全固体ナトリウムイオン電池の用途を「比較的小型機器向け」としています。スマートフォンやIoT機器向けのバッテリーとして開発しているものと考えられます。

全固体ナトリウムイオン電池は車載電池としても利用できますが、現状大量生産が困難であり、スマートフォン以下の大きさの製品を対象としているのでしょう。

全固体ナトリウムイオン電池の電池容量の比較

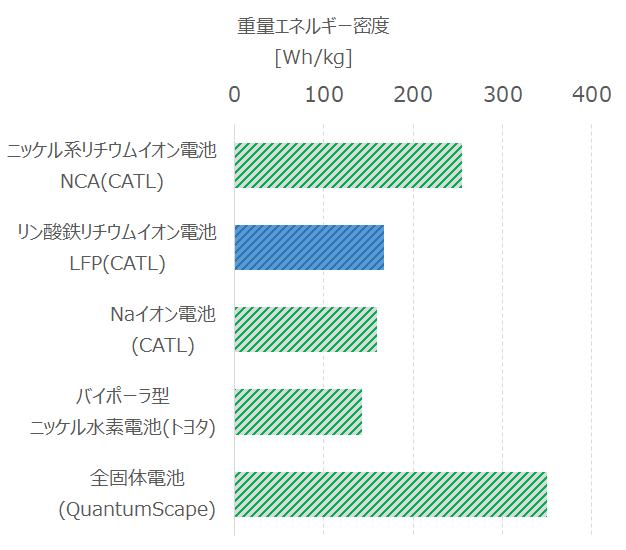

現在、商用化されているリチウムイオン電池と比較して、全固体ナトリウムイオン電池の電池容量はまだ低いとされています。

日本電気硝子が公表しているエネルギー密度は、「LFP(リン酸鉄リチウム系リチウムイオン電池)並み」とのことで、電池大手CATLのLFPのエネルギー密度が160Wh/kg程度であることから、現時点でのおおよその実力が読み取れます。

メリットとデメリット

全固体ナトリウムイオン電池のメリットは、次のようにまとめられます。

全固体ナトリウム電池のメリット

エネルギー密度だけでなく、調達リスクに関してもメリットがあります。

従来のリチウムイオン電池では、希少金属を含む材料を使用しており、資源の枯渇や価格高騰の問題が指摘されていました。

これに対し、全固体ナトリウムイオン電池は、ナトリウム・鉄・リンなどの豊富な資源から製造されており、リチウムイオン電池よりも環境負荷が低く、低コストで生産できると期待されています。

液体電解質を使用する従来の電池と比較して、固体電解質を用いると電池内部の漏洩や膨張などの問題が解決されます。ナトリウムイオン電池はリチウムイオン電池よりも反応が穏やかであり、耐熱性にも優れているため、高温下での使用にも適しています。

全固体ナトリウム電池のデメリット

一方、全固体ナトリウムイオン電池のデメリットとしては、次のような点が挙げられます。

上記メリット・デメリットを考慮すると、エネルギー密度を多少犠牲にしても低コストを優先したい場合に選択肢として入ります。

廉価版EVや、定置用電源などでは、全固体ナトリウムイオン電池が選択肢に入る可能性があります。

全固体ナトリウムイオン電池に関連する企業

全固体ナトリウムイオン電池を開発する企業は、国内にもいくつか見られます。

日本電気硝子

全固体ナトリウムイオン電池に関連する企業として、日本電気硝子が挙げられます。

同社は、結晶化ガラスとセラミックスを用いた全固体ナトリウムイオン電池の開発に力を入れており、2025年を目標に製品化を予定しています。

日本電気硝子の全固体ナトリウムイオン電池は、利用可能温度領域が広く、電気自動車でも使える水準の性能を持っているとされています。

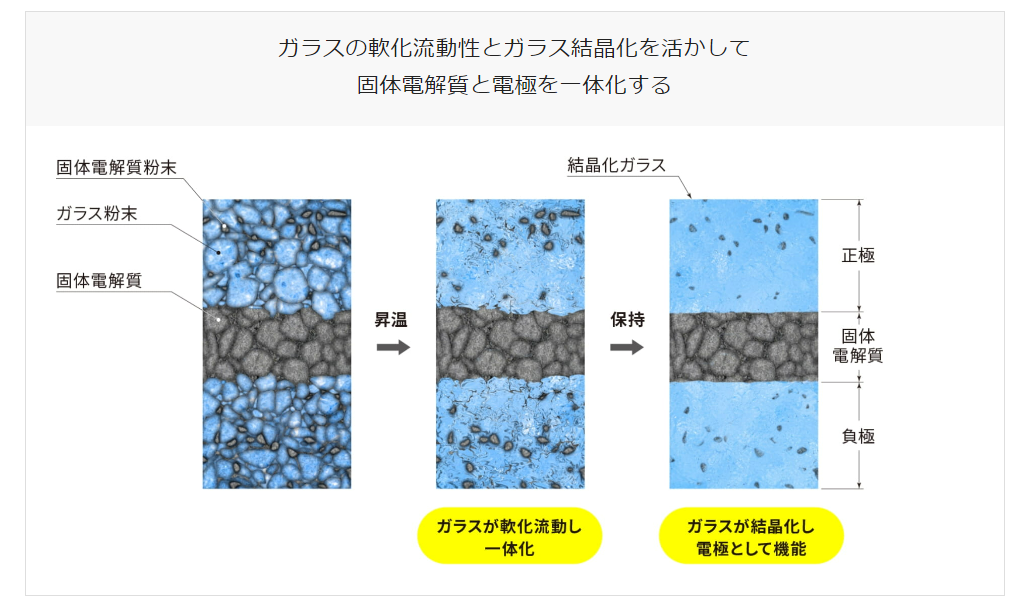

特に、同社のコア技術であるガラスを用いた電極・電解質の一体化技術が活用されているようです。全固体電池においては、電極と電解質の界面が課題となります。簡単に言うと、ガラスを一度ドロドロに溶かして電極の粒子の表面に密着させ、そのまま固めて界面を密着させる、という手法を用いています。

日本電気硝子は、開発した全固体ナトリウムイオン電池の性能を「LFP電池と同等」と表現しています。世界最大手の電池メーカーCATLのLFP電池の容量は160Wh/kgとされていることから、現在主流のリチウムイオン電池よりも低いエネルギー密度と言えます。

トヨタ自動車

トヨタ自動車は、2020年に全固体ナトリウムイオン電池に関する特許を出願しています。

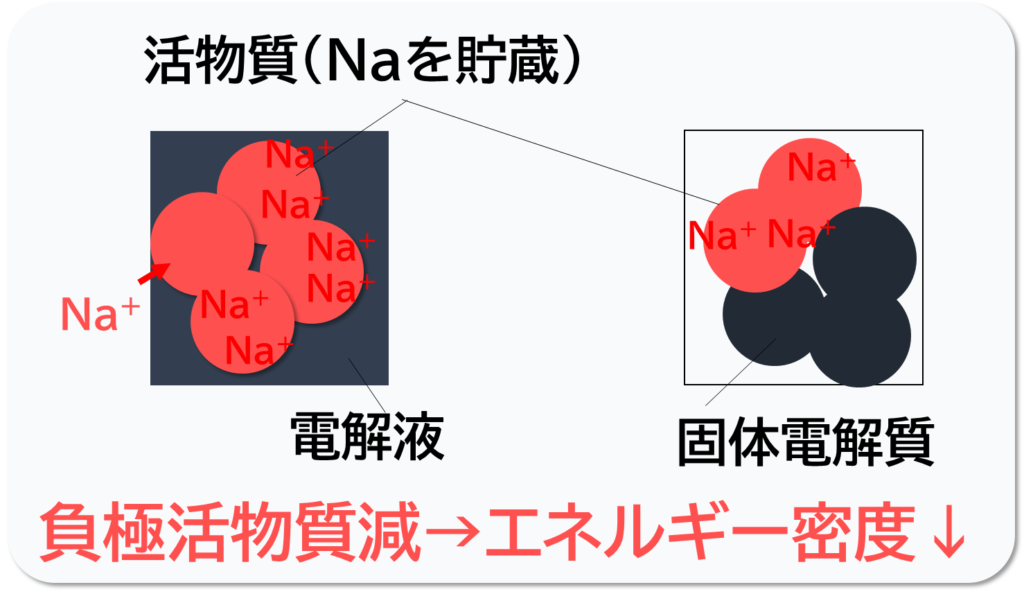

ナトリウムイオン電池のエネルギー密度を高めるためには、負極活物質(ナトリウムイオンを貯蔵する物質)の割合を増やす必要があります。しかし、全固体では負極層にも固体電解質を使用するため、固体電解質を多く使用すると、負極活物質の割合が低下し、エネルギー密度が低下するという問題があります。

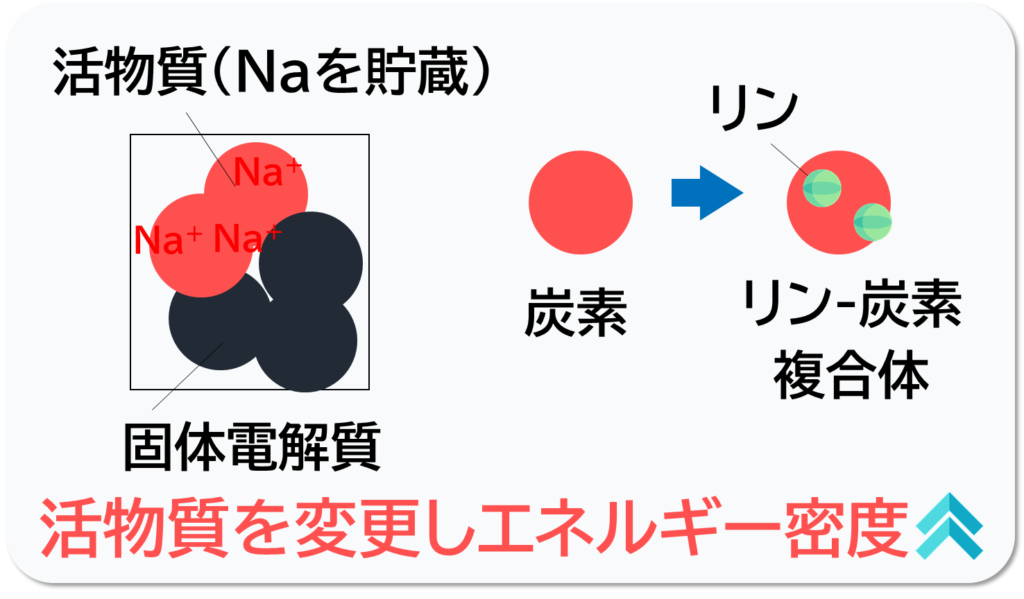

トヨタ自動車の特許では、負極層にリン-炭素複合体を用いることで、イオン伝導性を確保しながら、固体電解質の使用量を減らし、負極活物質の割合を増やすことでエネルギー密度を高める技術が提案されています。

リン-炭素複合体は導電性が高く、別途導電材を加える必要も低くなるため、製造コストも低減できるとしています。

まとめ

全固体ナトリウムイオン電池は、ナトリウムイオン電池の電解液を固体とした電池です。

ナトリウム・鉄・リンなどの豊富な資源から製造されており、リチウムイオン電池よりも環境負荷が低く、低コストで生産できると期待されています。

全固体ナトリウムイオン電池の開発はトヨタ自動車や日本電気硝子といった日本企業で進んでおり、今後の技術革新や製造技術の向上によって、さらなる性能向上や低コスト化が期待されています。

関連記事

コメント