スマホ製造の大手、鴻海(ホンハイ)がEV事業に進出してきています。

鴻海のEV量産向け開発プラットフォームMIHの展開が始まっており、元日産のCOOで、日本電産の前社長である関氏が、鴻海のEV戦略トップに就任するなど、新事業への移行が進んでいます。

本稿では、台湾の電子企業である鴻海のEV戦略「HIM(Mobility in Harmony)」について解説します。

鴻海とは

鴻海精密工業株式会社(Foxconn Technology Group)は、台湾に拠点を置く電子機器製造企業です。

ホンハイはiPhoneを製造している企業としてよく知られています。Appleのほか、HP、Dellなどの幅広い企業向けに電子部品、デバイス、システムの製造を行っています。

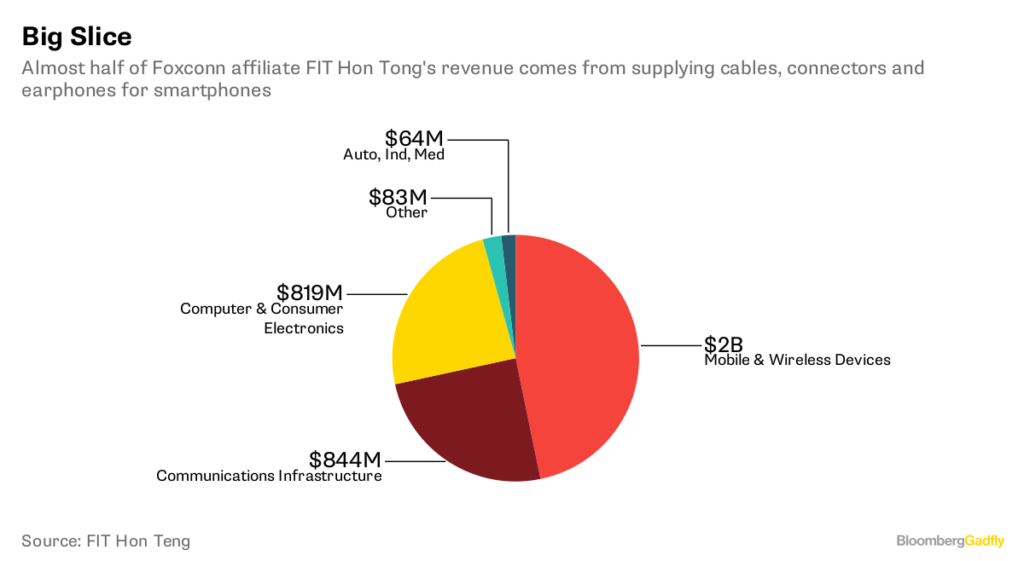

収益性の面では、電子機器(主にスマートフォン)製造事業が鴻海にとって最も収益性の高いセグメントであり、収益はAppleなどの大手ITのデバイス製造を軸としています。

そんな中、鴻海は収益源の多様化を検討しており、その一つの柱として、自動車産業への参入を画策しています。

鴻海が目指すのは「脱スマホ依存」と「EV版EMS」

鴻海の現在の主力は、米アップルのiPhoneなどスマートフォンの組み立てです。スマホ依存からの脱却を担うため、自動車、特に電気自動車(EV)事業に着手しています。

日本電産の前社長である関氏が、鴻海のEV戦略トップに就任したのも、この一環です。

鴻海はEV事業に関して、2025年をめどに年間売上高1兆台湾ドル(約4兆3千億円)、世界シェア5%の獲得を目指しています。中長期的に10〜30%の生産シェアを世界で狙っているとされ、2030年ごろには世界で3000万台規模となるEV市場のうち、1000万台を鴻海が勝ち取ることになれば、トヨタに並ぶ巨大事業となり得ます。

車両版EMS

スマートフォンのような電子機器を受託製造する企業は「EMS」と呼ばれ、これをEVでも実践する「CDMS」が進むと考えられます。外部の受託製造会社と組みEVを販売するもので、受託製造会社の筆頭が鴻海となると考えられています。

EV専業メーカーへ

鴻海はハイブリッドや内燃機関には手を出さず、完全なEV専業メーカーとなる模様です。EVに関しては、周辺技術(バッテリー技術やEV充電インフラなど)にも、研究開発投資をしていると伝えられています。

とは言いつつも、鴻海はいまだ、自社EVの量産実績が無いに等しい状況です。現在は、米国やアジアなど世界各地で、他社OEMのEV製造が可能な設備の買収を進めていると伝えられています。

鴻海はオハイオ州ロードタウンにある旧ゼネラルモーターズの工場(Lordstown Motors所有)の買収を完了し、現在はLordstown Motors社のEVトラック「エンデュランス」を生産しています。また、この工場でフィスカー社のEVを生産する契約も結んでいます。

EVオープンプラットフォーム「MIH」

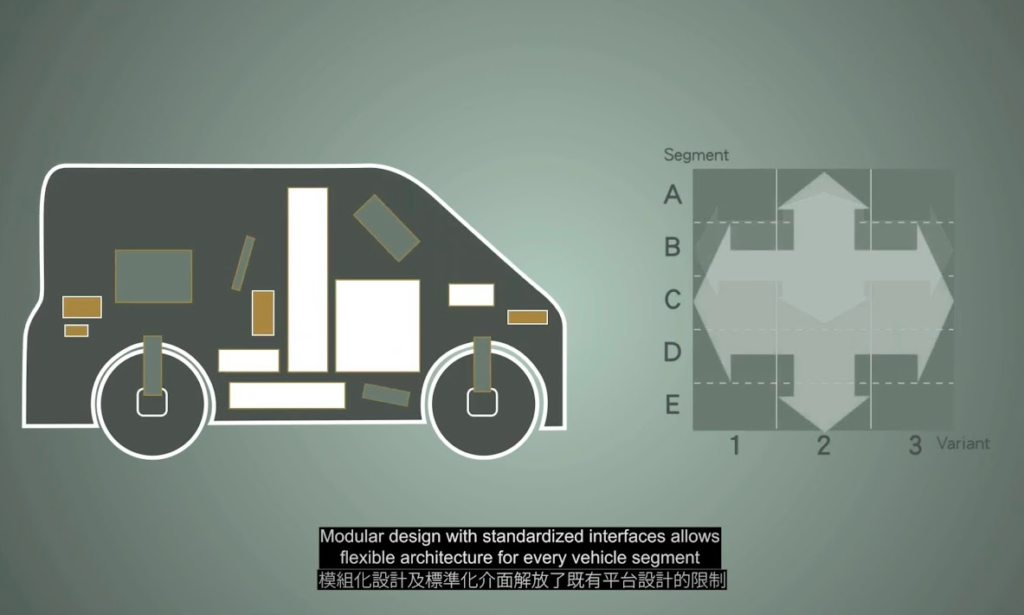

鴻海は、EV量産に向け、世界の部品メーカーなど2000社以上と協力するプラットフォーム「MIH(Mobility in Harmony, モビリティ・イン・ハーモニー)」を展開しています。このコンセプトは注目に値します。

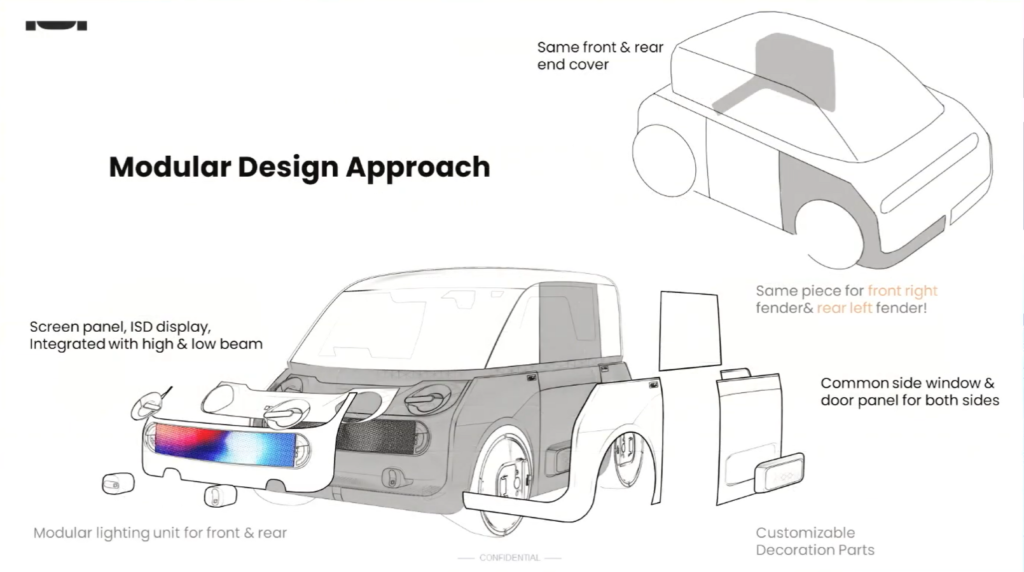

EVの製造を鴻海に委託する企業は、MIHを用いることで、ニーズや要件に基づいてEVを簡単に開発・カスタマイズできるようになります。

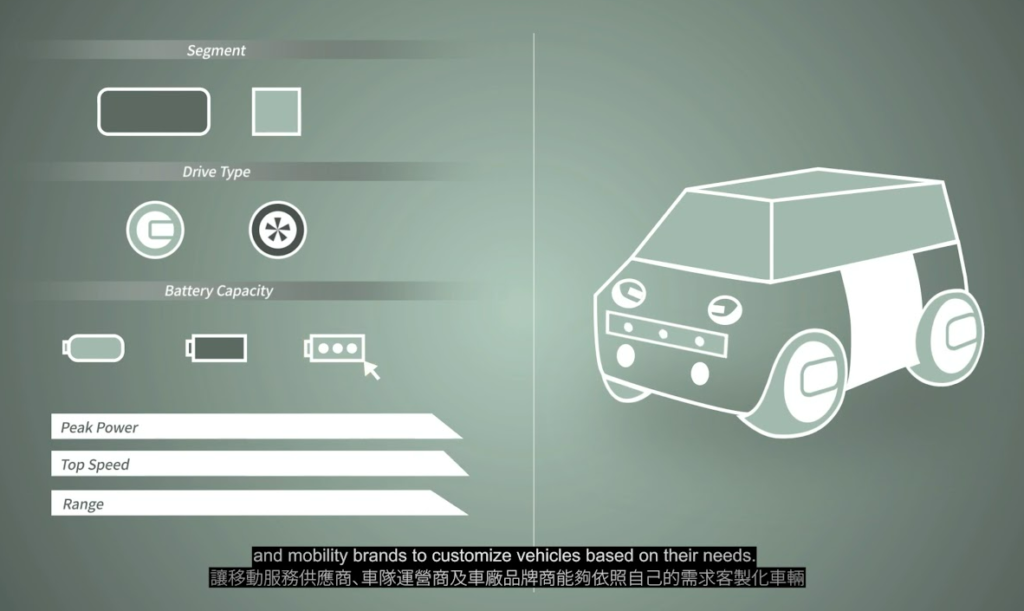

どのセグメントの車両を開発したいかを選択すると、モジュールのサイズを適宜変更し、シャシーやボデーを設計できます。

要件(最大出力や最高速、航続距離の目標)に合わせて、モータの種類やバッテリーの量を選択、車両に搭載します。

車両のオペレーティングシステムをオープンソース化し、バッテリーシステムやセンサーなど、部品の規格化を進めることで、より安価で高い品質のEVを提供しようとしています。

これらのモジュールを組み上げることで、容易に自動車の設計が可能になるとしています。

鴻海は、このプラットフォームを利用してEV開発を推進しています。従来では考えられないスピードで、毎年新型のEVが開発される世の中を、MIHは実現しようとしています。

鴻海の取引先は中国のスタートアップが主要顧客と考えられます。鴻海のある台湾は、米中対立もあり中国・台湾の関係も緊張状態にあり、国際情勢も含めて注視が必要です。

鴻海の優位性はコスト競争力にある

鴻海が優位に立てる点があるとすれば、コスト競争力です。

薄利多売のコンセプトであるMIHは、コストを極限まで抑え、いま最も求められている300万円以下のEVをリーズナブルに提供できる可能性があります。

テスラのモデル3のような車両が、鴻海を製造企業として各社が販売するような形態が生まれてくる可能性もあります。

TNGAとの差異は?

MIHは、トヨタの車両設計思想であるTNGAと概念は近い一方で、TNGAより具体的です。

TNGAが設計思想であるのに対して、MIHはモジュール設計手法です。

思想ではなくシステムである故に、ビジネスとして他社展開が容易であり、標準として定着させやすく、目に見えるために普及もさせやすいものと考えます。

鴻海のコンセプト車両

鴻海の目指すEVはどのようなモデルなのでしょうか。鴻海は、5種類の電気自動車のコンセプトを発表しています。

- モデルE:セダン型

- モデルC:SUV

- モデルB:クロスオーバー

- モデルV:電動ピックアップ

- モデルN:商用バン

以下で、それぞれの詳細を解説します。

モデルE:セダン型

セダン型のEVであるモデルEは、イタリアのデザイン会社ピニンファリーナと鴻海が共同開発しています。

モデルEの航続距離は750kmで、多くの電気自動車ユーザーが抱える航続距離への不安を解決するとしています。

後席スペースは専用のモバイルオフィスとしても利用でき、個人のモバイル機器が乗用車とシームレスに接続され、顔認識ドアオープン、スマートウィンドウ、車両と環境のインターフェースなど、一連のスマートなアプリケーションが可能になるとされています。

モデルC:SUV

モデルCは、鴻海のEVオープンプラットフォーム「MIH」で作られた最初のSUVです。オープンプラットフォームの活用によりコストを抑えることで、EVを安価に提供するとしています。

デザインはミニマルな外観、座席スペースを最大化するために、機械部品に使用するスペースを大幅に縮小しています。

全長4.64m、ホイールベース2.86m、Cd値0.27という空力性能を持ち、0-100km加速は3.8秒、航続距離は700kmと、製品化できればEVとしての競争力は十分です。

SUV「モデルC」は、台湾車大手の裕隆汽車製造(ユーロン)との合弁で開発しています。2023年の11月に量産を始める見込みとされています。

モデルB:クロスオーバー

モデルB(クロスオーバー)は、モデルCのプラットフォームをベースにサイズを変更し、新しいボディデザインを実現した車両です。

全長4.3mのコンパクトなモデルBは、450kmの航続距離を実現しており、ホイールベースを長くとる(2.8m)ことで、快適で余裕のある室内空間を実現しています。

2023年秋には、大画面の車内ディスプレーやデジタル式のミラーなどの先進的な技術を盛り込んだ改良型のモデルBも公開しています。2024年10〜12月期に量産する計画としています。

モデルV:電動ピックアップ

モデルVは電動ピックアップです。鴻海はラインナップとして、乗用車と大型商用車を揃えるようです。

モデルVは、鴻海とMIHの提携パートナーによる垂直統合の成果とされており、最大積載量1トン、牽引力3トンを実現します。

ダブルキャブ・5人乗りの電動ピックアップで、ボディを囲むセンサーに電子バックミラーやディスプレイ画面を組み合わせ、インストルメントパネルと一体化させるなど、ピックアップトラックの近代化を図っています。

モデルN:商用バン

「モデルN」は、荷物を運ぶ商用バンタイプのEV。全長は約6メートルで、最大積載量は2.2トン。航続距離は250キロメートルで、都市部の配送業務を想定しています。

車メーカーや物流企業から受注を狙うもとの考えられます。

超短期間での車両開発を可能とする

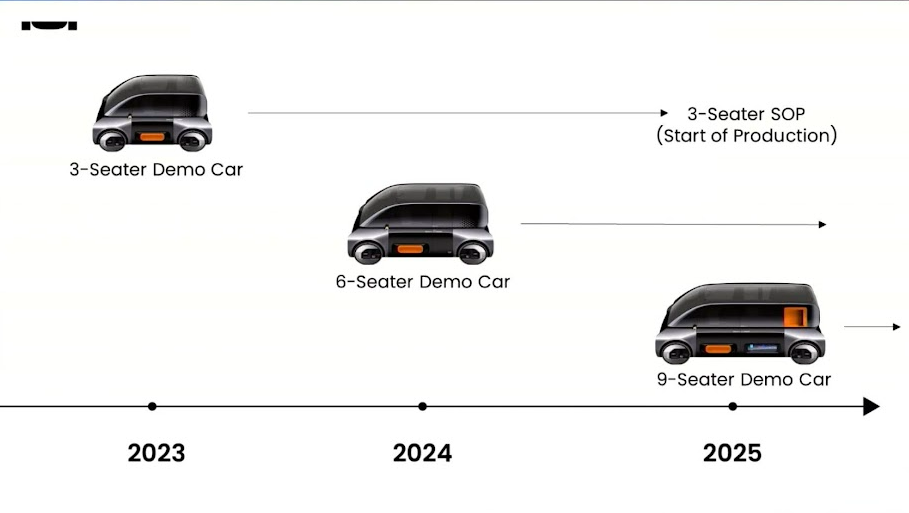

Foxconnは、MIHを用いた開発手法により超短期間で車両開発が可能になるコンセプトを、「プロジェクトX」というコンセプトで示しています。プロジェクトXの最初の1台は既にお披露目されており、3シータのデモカーが、2023年秋のジャパンモビリティショーでも展示されています。

プロジェクトXでは、インドやタイ、インドネシア、日本などの小さい車両の好まれるマーケット向けに3シータの車両を開発しつつ、同様のプラットフォームで1年後には6シータに、その翌年には9シータに、といった車両の開発を検討しています。

MIHにより開発された車両は、超短期間での納品が可能とのことです。

3シータのモデル(写真のもの)から大きな変更がなければ、約6ヶ月で納車可能。通常の車両開発期間が3年近く必要なことを考えると、非常に短い期間です。

オリジナルの外装や機能を持たせることも可能なようですが、たとえば外装を変更するのであれば1年近く開発期間が必要で、パワトレまで変えることになるのであれば、法規認証などの工数も発生し、1年半の開発期間が必要とのことです。(いずれもFoxconnが車両を開発して顧客に納品する)

必要なスペックなどに応じて、MIHの担当者と議論しながら、納期や価格が提示されるとのこと。

利用方法のイメージとしては、廃車サービスなどを提供したい事業者が、オリジナルの車両を独自に開発するのではなく、Foxconnに要件を提示して車両開発を委託、納品された車両でサービスを提供する、といったものと考えられます。

鴻海の関氏は「鴻海(のEV事業)は現在、14の潜在顧客と接触しており、23のプロジェクトが進行中だ」と話しており、インドや日本が次の大きな市場になると示唆。

鴻海はEV生産で25年に世界シェア5%、売上高1兆台湾ドル(約4兆6000億円)を目指しています。しかし、達成の道は険しいでしょう。特に2023年以降、中国などの新興EV企業がが失速していることもあり、鴻海にも試練が待ち受けます。

まとめ

鴻海のEV戦略について紹介しました。

特筆すべきは、オープンEVプラットフォームのMIHであり、MIHが本格的に機能するようになると、EV開発から製造の過程が、従来で反考えられないスピードに変わる可能性があります。EVがスマートフォンのように、設計と生産の分業化が急速に進む可能性も考えられます。

スマートフォン製造の王者が、自動車業界にも革新を与えようとしています。今後の鴻海の動向に注目が集まります。

関連記事

コメント