EVの普及が進むといわれている昨今。実際のところ、今後EVはどの程度普及するのか。自動車関連に従事している人間には「EV化が進むと自分の仕事がなくなるかもしれない」という危機感から、関心の高いテーマでもあります。

今後、自動車のパワートレーンのトレンドがどのように移り変わっていくのでしょうか。

EVの普及に関する見解と妨げる要因

「EVが普及するか?」という問いに対して、今のところ自動車関連各社の見解は「すぐには普及しない」というものが大半です。EVの普及を妨げる要因は大きく4つを挙げています。

- 電池容量の不足

- 長い充電時間

- 高い車両価格

- 少ない充電インフラ

これらが解決されれば、有害ガスを排出しないEVが普及するのは自然な流れです。これらがどのタイミングで解決されるかを考えれば、EVが普及するタイミングも予想できそうです。

| 課題 | 解決できる目途 | 解決する技術 |

|---|---|---|

| 電池容量の不足 | 2023年ごろ | リチウムイオン電池セルの改良とバッテリーパックの小型化 |

| 長い充電時間 | 2025年以降 | 全固体電池の実用化 |

| 高い車両価格 | 2030年ごろ | 液系リチウムイオン電池の価格低下 |

| 少ない充電インフラ (日本) | 2030年以降 | 自動運転によるシェアリングの進行 |

4つの課題に対して、それぞれがいつ解決するのか、その解決を補助する技術は何か、を表で示しました。以下で詳しく解説します。

課題①電池の容量が小さい

最も大きな課題が、電池容量が小さいために航続距離が制限されることです。

現在市販されているEVに搭載されている電池の容量は、日産リーフやテスラモデル3が60kWh程度、リーフの場合、航続距離は458km(WLTCモード)です。この走行距離は心もとないところです。

電池容量の課題はほぼ解決している

課題を解決するために、リチウムイオン電池の改良(電池パックの小型化および電池セルの高エネルギー密度化)が進めらています。テスラやパナソニックの開発する液系リチウムイオン電池のエネルギー密度は、2015年ごろに標準的であった250[Wh/kg]から300[Wh/kg]に近い性能を示すものになってきています。

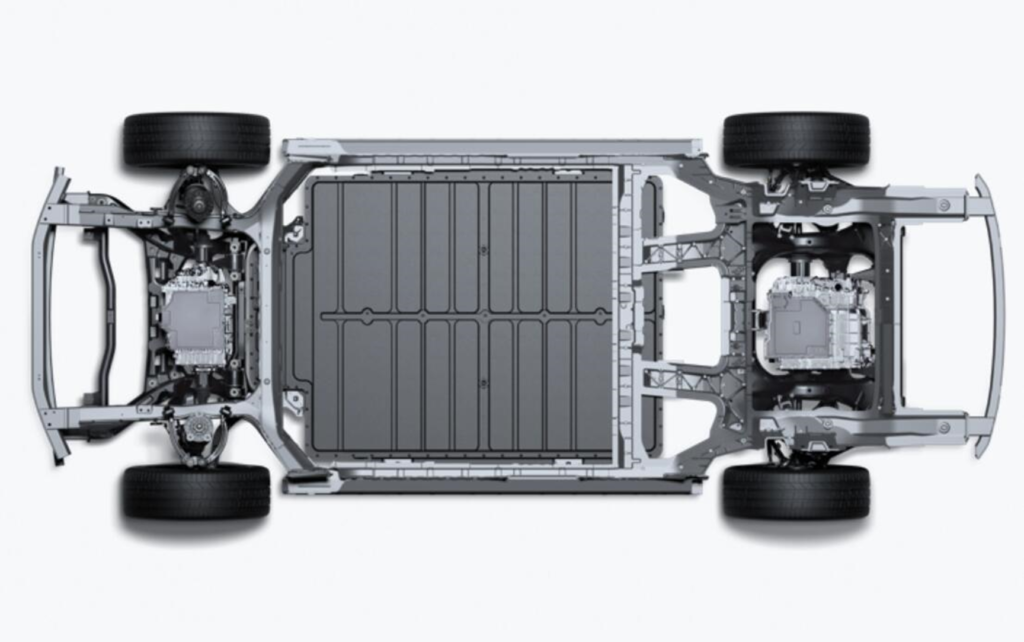

また、電池セルを搭載するバッテリーパックの構造を簡素化したり、車体ボディと一体化する技術「cell to Body」などが開発され、少ないスペースで電池を多く搭載できるようになってきています。

2023年ごろには80kW程度の電池が同じ容積に搭載され、航続はガソリン車と同じ程度の600km近くになると考えられています。電池容量の課題は2023年ごろには解決されると考えられ、1つめの課題は直近で解決したも同然と言えます。

課題②充電時間が遅い

リーフに搭載される電池への100kW急速充電は、80%充電に60分の時間が必要です。この充電時間は、充電器の出力を上げるしか現状打開策はありません。

日本電産は、UFCと呼ばれる方式で320kWの高出力の充電手法を開発しており、この手法であれば80%充電を15分で完了できるようになります。しかし、この方法では電池の劣化を招き、充電する度に電池容量が低下してしまいます。

ブレイクスルーは全固体電池にかかる

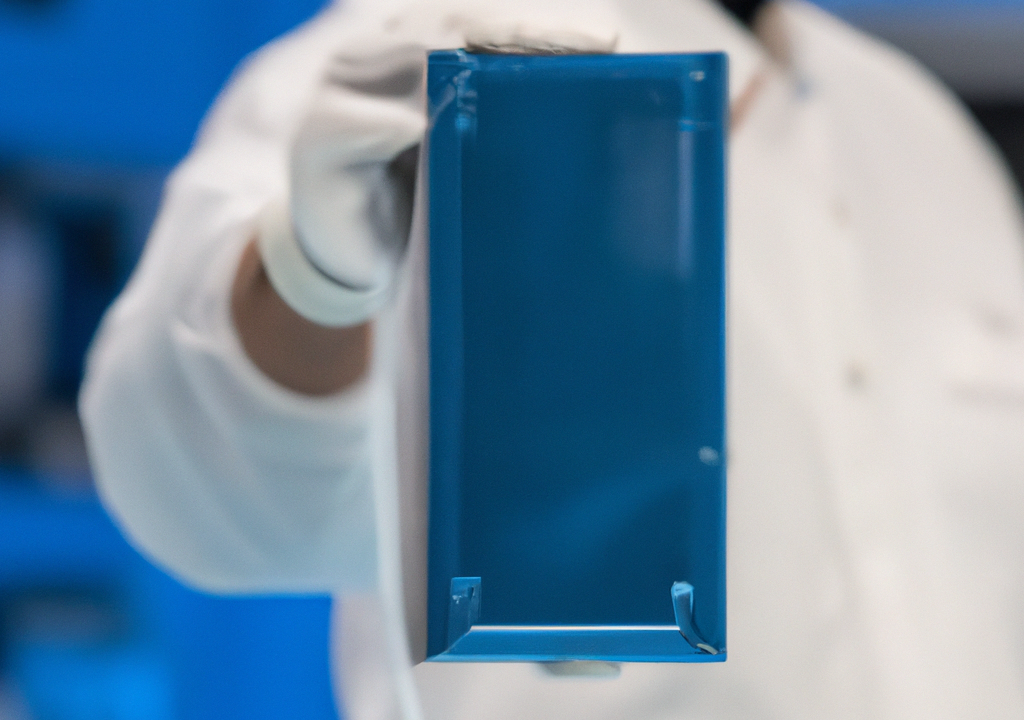

この充電速度の課題を完全に解決すると考えられているのが、全固体電池です。充電時間が液体リチウムイオン電池の1/3になると期待されています。全固体電池は、電解液を固体にしたもので、高い電圧をかけても電解質が分解されないため、高電圧での充電が可能になります。また、内部抵抗が低いために、同じ電圧をかけても大電流を流せるため、充電速度が向上します。

全固体電池は、同時に①の課題である電池の容量も改善でき、全固体電池が「ゲームチェンジャー」と呼ばれるのは、全固体電池はEVの抱える「航続距離」と「充電時間」という課題を一気に解決できてしまうためです。

全固体電池は、トヨタが2023年頃をめどに実用化を進めており、本格的に車載電池として市場に登場するのは2025年以降との見方が強く、数年内での市場導入が期待されています。

③高い車両価格

EVは高価な乗り物です。日産リーフは、60kWhの電池を搭載したe+xが416万円。コンパクトハッチバックにも関わらず、400万円を超える価格です。

| 車種 | 価格 |

|---|---|

電気自動車LEAF | 416万円 |

日産スカイライン(ガソリン) | 427万円 |

日産 ノート | 224万円 |

同じくコンパクトハッチバックのノートが224万円、高級セダンのスカイラインが427万円と考えると、EVリーフが高価な車であることは否めません。

コスト要因は主に電池パック

コストが嵩む最大の要因は電池です。2023年現在の液系リチウムイオン電池の価格は100ドル/kWh以上で、60kWhの電池を搭載するとバッテリーにかかる費用は約70万円となります。

電池交換費用から算出したリーフの電池モジュールの価格は約113万円です。トランスミッション等が不要になり部品数が減るとしても、まだまだエンジンにコスト面では勝てずにいます。

液系リチウムイオン電池のコスト低減で解決する

電池のコストは、液系のリチウムイオン電池のコストが下がることで解決すると見込まれています。

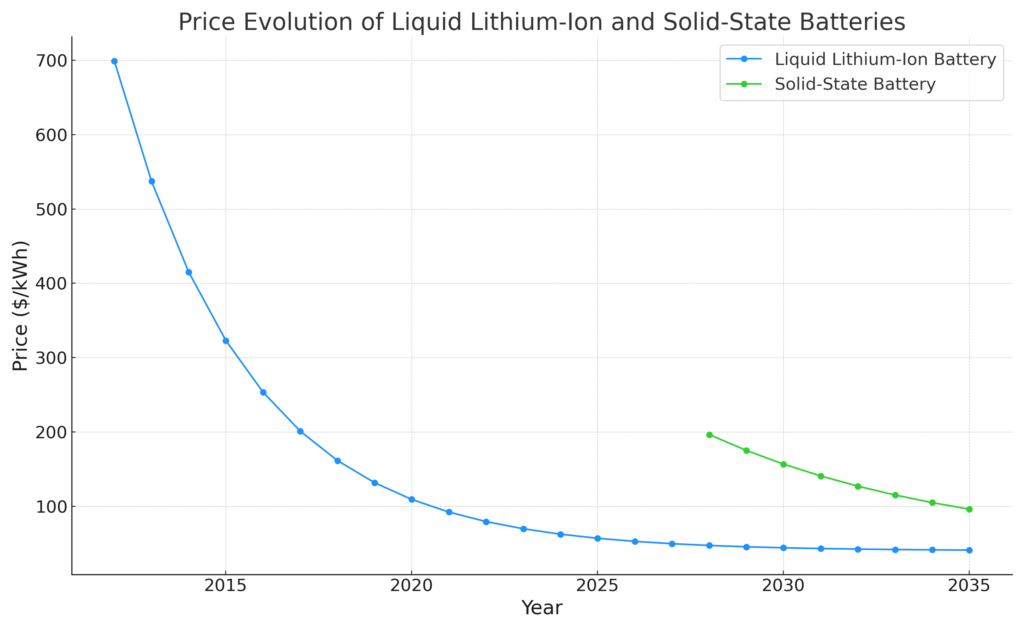

中国の電池大手CATLは、2025年にはバッテリー価格が50ドル/kWhに達すると予想、2025年には車載バッテリーパックの価格は40万円程度となり、車両価格はガソリン車並みになることが想像されいます。

全固体電池でのコスト早期解決は難しい

全固体電池は、2027-28年に投入されるとされており、当初は高級車種から活用が進められていくものと考えられます。価格は2035年頃に100ドル/kWhとなるとされており、2040年頃には50ドル/kWhに達すると考えられています。

全固体電池搭載車両がエンジン車以下となるのは2035年以降と見込まれ、全固体電池の登場と低コスト化により、電池の冷却機能等も少なくなり、内燃機関と同等の価格となります。

④少ない充電インフラ

日本におけるEV普及の一番の課題が、充電設備の不足です。EVの充電は、自宅に設備を設置することが最も簡単ですが、集合住宅では充電設備を完備する事が困難です。

日本の住居形態は、50%が一戸建てで、50%が集合住宅(賃貸or分譲)です。充電設備の課題は今後解決する目途が立っておらず、日本でEVが流行らないと言われている根本的な課題です。

車を所有しない人が増えると充電インフラの課題は解決する

日本でも、意外な理由から、充電インフラの課題は解決されます。そもそも車を所有しない人が増えると、充電インフラの課題は解決します。

自宅に車を持たず、シェアされたEVを使うという発想であれば、充電インフラは特定の場所に集中して設置してあれば十分です。現在もシェアリングの流れは始まっていますが、今後どの程度浸透するかはまだ不透明です。そのカギをにぎるのは自動運転技術の実用化で、自動運転タクシーのような技術が確立されれば、自家用車を持つ人の数が減るため、自動運転タクシーがEVなのかガソリン車なのかを気にすることもありません。

自宅に充電設備を持つ必要もありません。日本の都市部での充電インフラ課題を解決するのはこの道しかありません。

インフラの問題は、EVだけでなく水素ステーションにも同じことが言えます。自動運転が進み自動運転タクシーとなれば、水素ステーションの数が少なくとも普及させることができます。

まとめ

EVの普及時期について議論しました。結論は以下の2点です。

- 2030年には、内燃機関と同等の価格を実現するEVが普及する

- 2035年には、内燃機関と同等の価格・航続距離・充電時間を備えたEVが普及する

日本での充電インフラの課題は解決せず、シェアリングの加速次第でEVが普及するか決まります。

自動車の製品サイクルが10年程度のため、2020年代で徐々に移り始め、次の2030年代で一気に広まるだろうと考えられます。

個人的な予想では、2030年ごろに国内を走る自動車の10%がEVとなり、2035年ごろに30%を超えるのではないかと考えています。

関連記事

コメント