テスラが市場での主導権を維持し続けるための一つの鍵が、電池技術の革新とその生産能力の強化です。これまでサプライヤーから電池を調達していたテスラは、競争力の源泉となる電池セルの内製化を始めています。

4680セルは、テスラが将来のEVの需要を満たすために内製戦略の中心としているバッテリーです。この記事では、テスラのこの新しい電池技術の詳細と、それが業界にもたらす影響について深く考察します。

テスラは電池の内製化を進める

テスラは、CATLやLG Energy Solutions、パナソニックなど、多くの外部バッテリーパートナーに頼ってきました。また、最近ではBYDからもEVバッテリーセルを購入し始めています。

EVの急速な普及に伴い、自動車産業では電池の供給が鍵となっています。トヨタのような他の自動車メーカーも電池の内製化を進め、電池メーカーに過度に依存しないようにする計画を立てています。テスラも同様に車載電池の内製化を進めており、シリコンバレーに近いカリフォルニア州フリーモントの工場で電池セルの生産を始めています。長期的な目標として、電池や部品の生産を担うネバダのギガファクトリーで生産計画を本格化させ、年間100GWh(2022年の世界シェア7位の規模)の生産を目指すとしています。

テスラ内部の取材は至難の業です。テスラの広報担当部署はイーロン・マスクが3年前に廃止。株式公開企業には考えにくい外部遮断の状況で、状況を知る米メディア関係者は「サプライヤーや退職者から様子を探った方がいい」と漏らすほどです。この記事も、海外メディアの電池の解体情報や、論文、文献を参考に、外部から得られる情報を独自の視点で考察したものです。

テスラの内製電池セルの性能

米メディアThe Limiting Factorが、モデル3とモデルYに搭載しているセルを解体し、コインセルの状態で性能評価した値が公表された内容を以下に示します。評価されたのは2022年2月頃に調達されたテスラ内製4680タイプのバッテリーセルで、主なセル性のは以下の通りです。

- エネルギー密度: 272-296 Wh/kg

- セルの重量: 355g

- 推定総容量: 26.136Ah

- 総エネルギー: 96〜99Wh (3.7〜3.8Vと仮定)

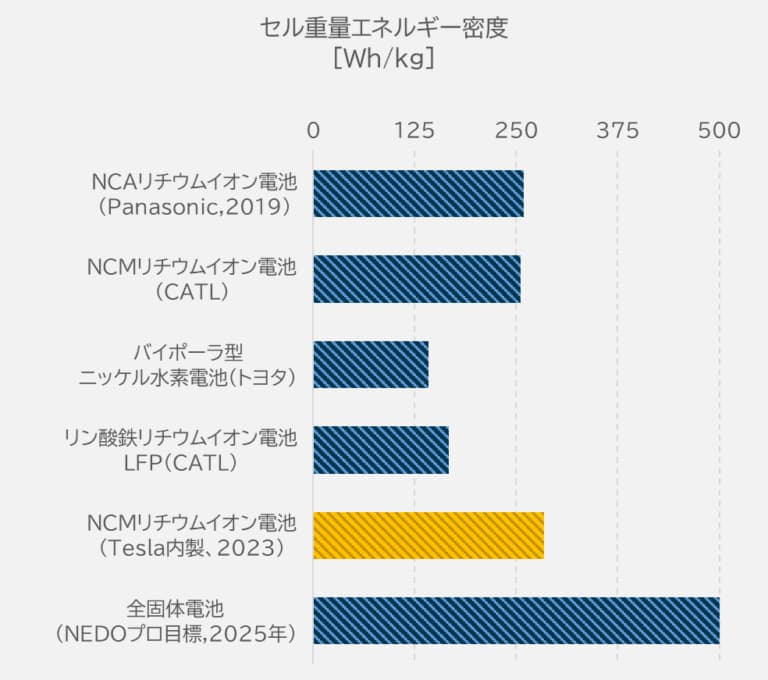

この性能は、市場での最先端のバッテリーセルと同等であると言えます。

エネルギー密度の観点で言えば、テスラの内製電池は、これまでパナソニックやCATLが供給してきた電池セルよりも高くなっています。

正極厚みでエネルギー密度を向上

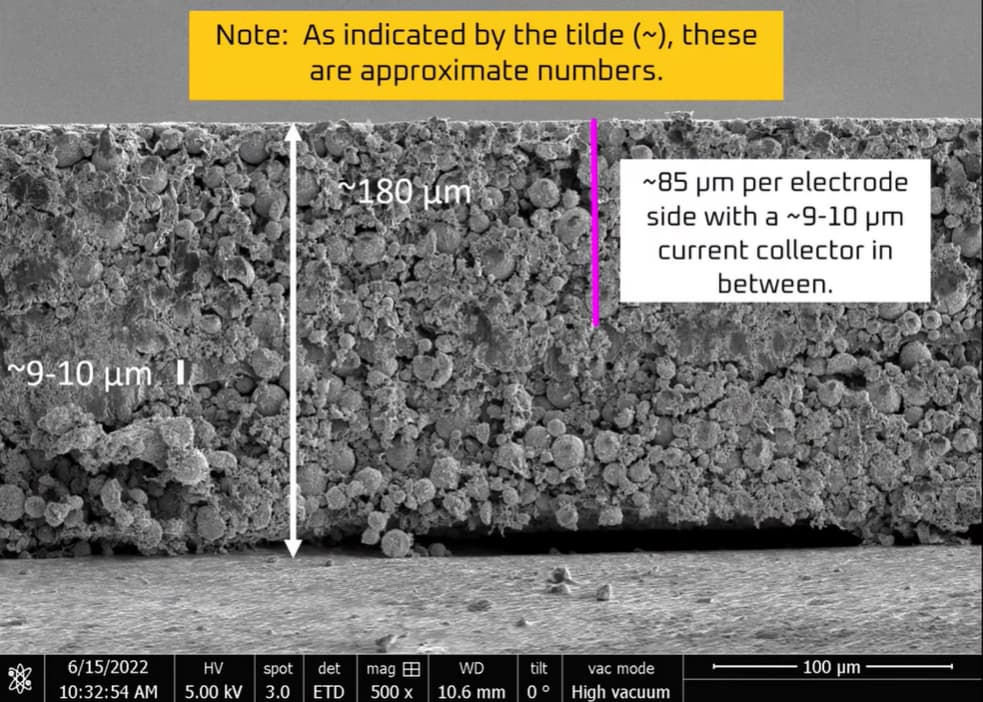

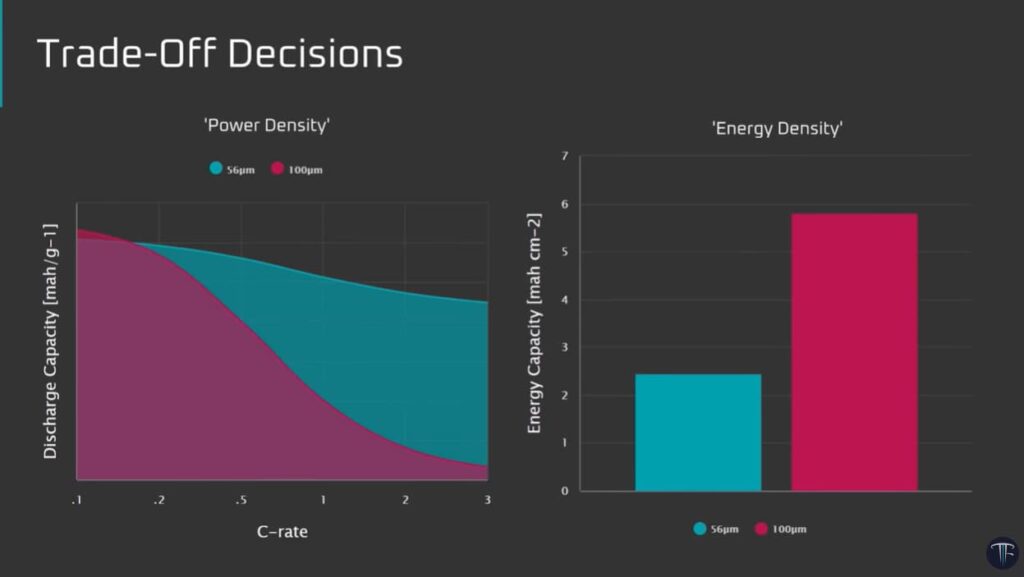

高いエネルギー密度を実現するために、正極の電極厚みを増やしているようです。

従来用いられている2170セルの正極の厚みは60-70μmでした。4680セルでは、正極厚みを85μmに増加させており、これがエネルギー密度を押し上げています。

一般的に、電極を分厚くすることで、単位面積あたりの活物質の量が増えるため、電極自体のエネルギー容量は増加します。一方で、リチウムイオンが電極内部を移動する距離が長くなるため、電池の充電・放電速度が低下する、内部の抵抗が増加する、製造コストが増加する可能性がある、などの背反を抱えています。

電池セル構造

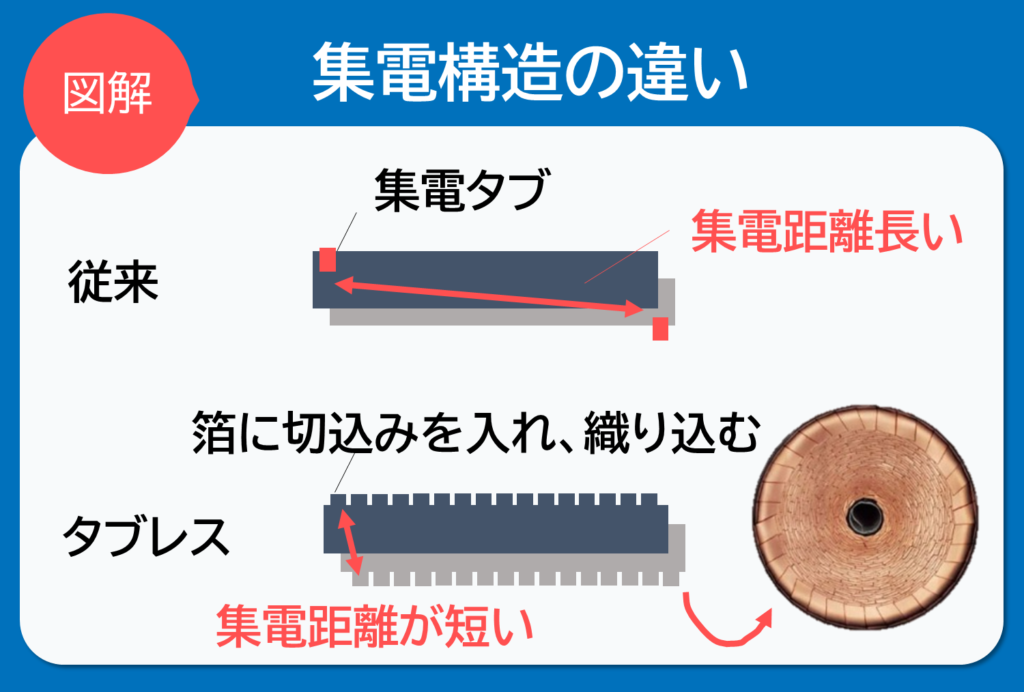

テスラの4680セルは、集電タブの構造を工夫することで、電子伝導パスを短くし、放熱性も改善することに成功しています。

集電タブは通常、正極・負極の集電箔の端部に取り付けられます。この集電タブ間の距離が長いと、電子は集電タブまで移動する必要があり、ここで集電ロスが生じます。

集電距離を短くするために、タブに見立てた切込みを集電箔に入れて、織り込む工夫がなされています。これにより、集電ロスが小さくなり、取り出せるエネルギーが多くなります。

正極はNCM系電極を使用

現在のテスラのNMCセルの組成は811であると知られています。811は、正極活物質にニッケル:マンガン:コバルトが8:1:1の割合で使用されている、と言う意味で、分析の結果ニッケル含有量は81.6%であるとされています。また、コバルトやマンガンの正確な量は不明ですが、アルミニウムは含まれていないことが確認されています。

今後、テスラはNMC 955(マンガンコバルトがそれぞれ0.5の割合)の組成を使った更に高性能な4680セルを製造するとも言われています。2024年後半にはこのセルが車両に搭載される可能性も噂されています。(基本的に化学組成の変更に過ぎないため、新しいセルへのアップグレード作業は比較的早く行われ、NMC 955も従来の811と同じ工程で製造可能とする意見が多いです。NCM活物質については以下の記事で詳しく解説しています。

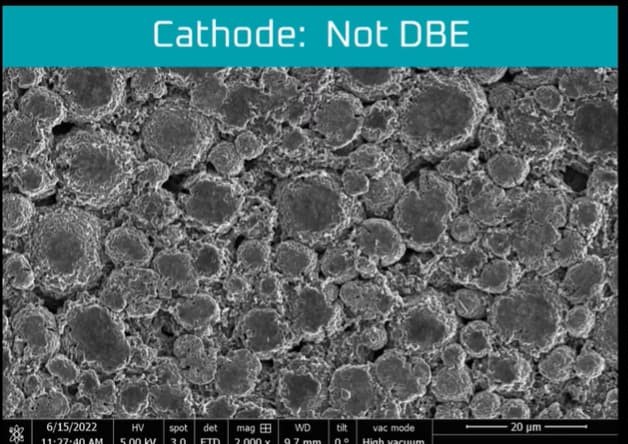

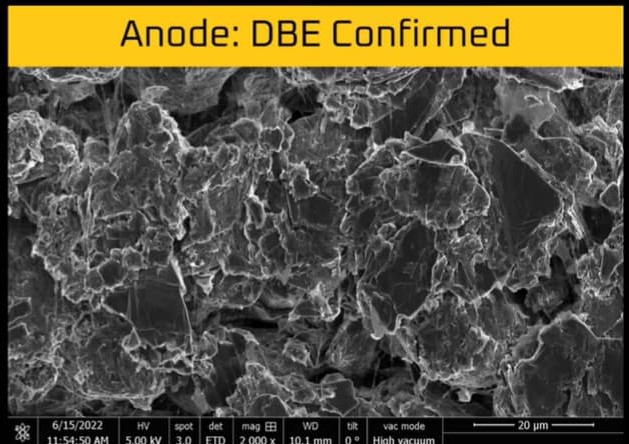

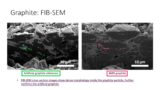

画像中のDBEは、Dry Battery Electrodeを意味します。

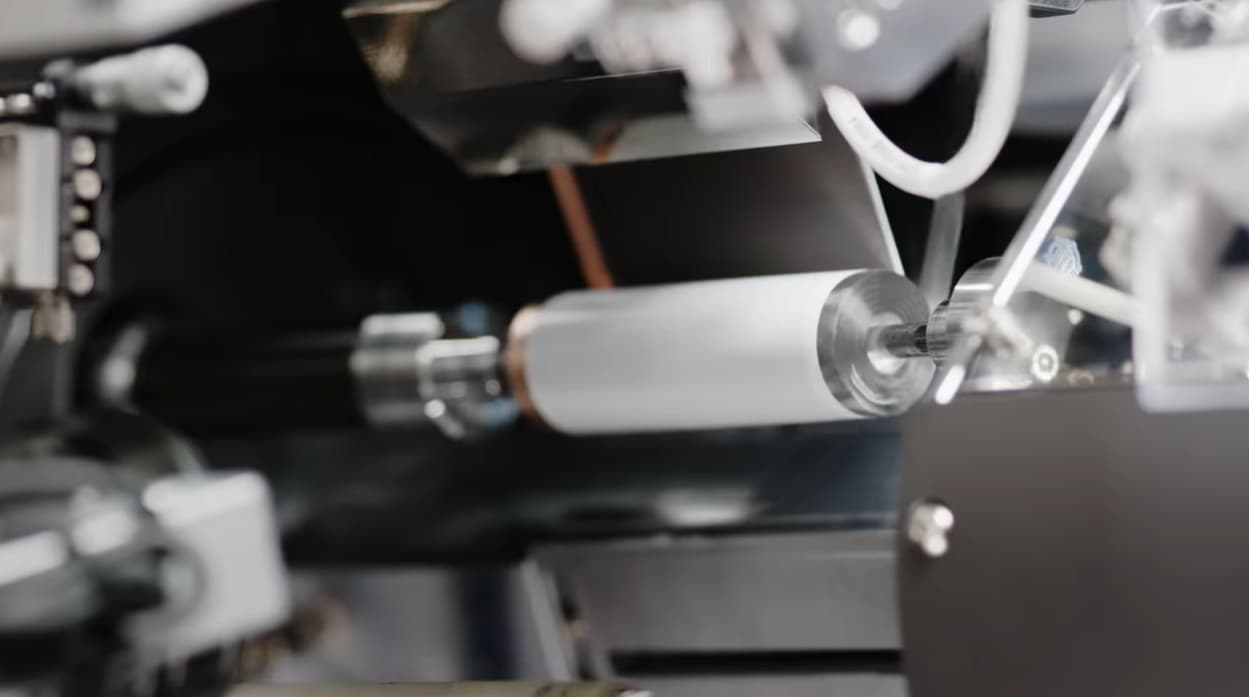

従来のリチウムイオン電池の製造プロセスでは、電極材料(通常は活物質、バインダー、および導電助剤)を有機溶媒(例:N-methyl-2-pyrrolidone, NMP)に混ぜることでスラリー(ドロドロの液体)を作成します。このスラリーを電極の基材に塗布し、スラリー中の溶媒を炉で乾燥・蒸発させて残った構造が電極です。乾燥には熱(エネルギー)と時間が必要となるため、工程を短縮するためには乾燥工程を省いた電極作成が必要です。

DBEは、有機溶媒を使用せずに、乾燥状態で電極材料を直接基材に塗布する方法であり、テスラの4680セルでは、負極の工程に使用されています。ドライ電極については、以下の記事で詳しく解説しています。

負極はシリコンなし

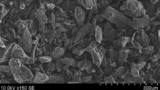

負極の分析では、構成される材料が黒鉛のみで、シリコンが存在しないことが明らかになっています。

これは驚きの事実であり、最先端のリチウムイオン電池のアノードには、通常、容量やエネルギー密度を高めるために10〜15%のシリコンが添加されています。

テスラがなぜ今回の電池にシリコンを使用しなかったのかは定かではありませんが、これにより10Wh/kg程度のエネルギー密度のロスがあるものと思われます。

シリコンを多く含んだ負極の技術開発は困難を極めます。テスラが今後10年間に電池セルの負極に重量比20%以上のシリコンを使用するとは考えいにくく、負極の大部分は依然として黒鉛であることに変わりはないと予想できます。

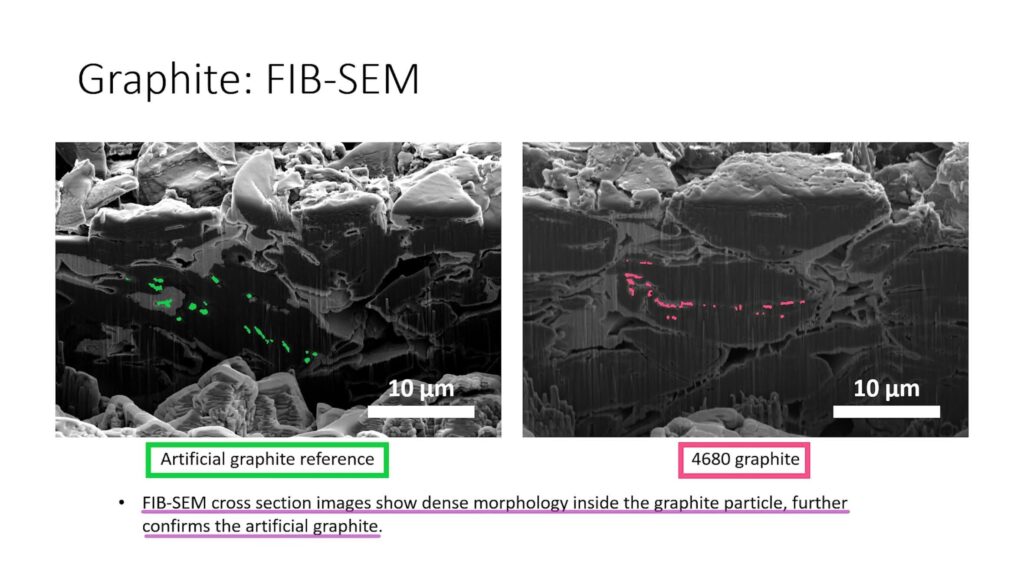

負極には人造黒鉛を採用

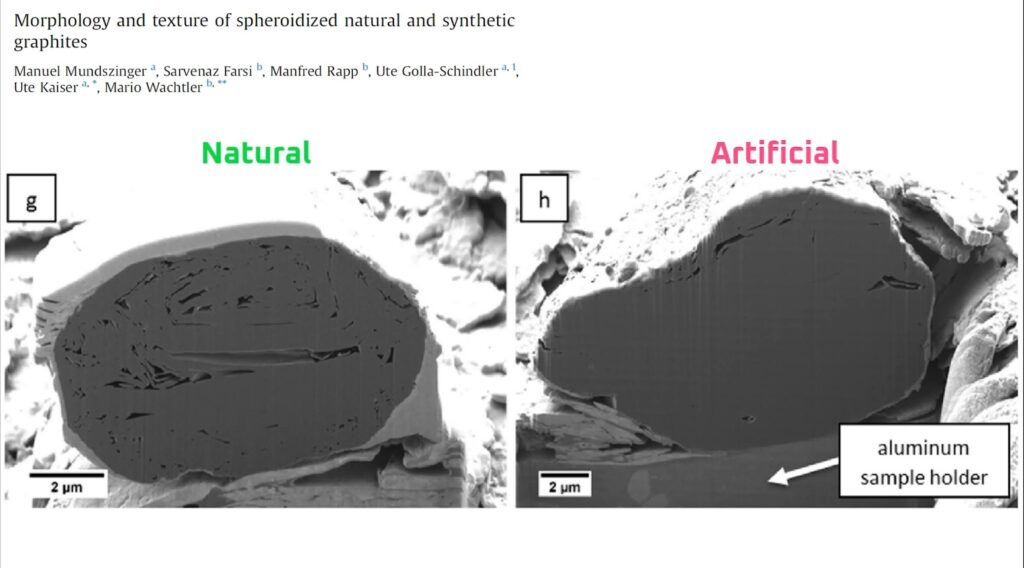

テスラが採用する内製4680セルは、負極に人造黒鉛を使用していることが確認されています。

4680セルに用いられる黒鉛と、一般的な人工黒鉛の気孔を比較すると、比較的類似していることがわかります。一見したところ、4680セルの負極は人造黒鉛であると判断できます。The Limiting Factorでは、結晶構造を特定するためのX線回折分析(XRD)の結果からも、負極が人造黒鉛であることが分析されています。

人造黒鉛は環境負荷が大きい

天然黒鉛を使用して負極を生産する方が、人造黒鉛に比べて二酸化炭素排出量が約55%少なくなるとされています。天然黒鉛はGWP(地球温暖化係数)が約75%低いという試算結果もあります。なぜ、テスラは環境負荷の大きい人造黒鉛を利用するのでしょうか。

この答えは誰も持ち合わせていません。予測の域を出ない意見としては、性能面で少しでも優位であること、中国依存の黒鉛材料を米国で生産し調達リスクを下げたいこと、天然黒鉛よりも調達スピードが早いこと、などが考えられています。

4680型電池の生産能力は不十分

テスラ内製の4680電池の生産能力は、需要に追い付いていないと言われています。

電池生産の遅れにより、サイバートラックの発売が遅れる事態にもなりました。テスラが2019年に発表したサイバートラックの市場投入が、電池生産の遅れを理由に2021年末から2023年末に延期されています。

サイバートラックが納車開始した現在でも、4680型電池の生産能力は依然として不足しています。メディアの2023年12月の報道によると、テスラのテキサス工場の現在の生産能力は、サイバートラックに年間2.4万台しか供給できず、テスラの以前の計画の10分の1に満たないとのことです。

4680型電池の生産能力不足の主な原因は、その製造方法がまだ完全に確定していないことにあります。特にドライ負極の工程の生産能力が低い(短い時間で大量に生産することができない)こと、正極に関しても製造工程が出荷スケジュールに追いついていないとされています。

4680は実は「内製」ではないこともある

テスラは生産が追い付かないため、中国のメーカーから正極ロールを購入して内製4680電池の製造に使っているとされています。正極ロールは、電池の正極部分の電極シートを巻いたロールのことで、本来テスラが社内で生産するべきものです。

当初テスラはCATLやBYDなどの大手電池企業から正極ロールを購入しようとしたが、拒否されています。CATLやBYDは、テスラに正極ではなく、完成品の電池セルの直接購入を望んでいました(正極ロールだけを販売してくれというのは、ピザ屋にピザ生地を売ってくれと頼むことに近い)。結果、CATLやBYDではなく、中堅の材料メーカーと取引をしているとされています。

正極の自社生産が追い付けば、テスラが中国メーカーから正極を購入することは無くなると考えられますが、現状は4680が完全な「内製」とも言えない現状があるのです。

電極を購入することで利益は圧迫される

電極を購入することは結果的にコスト高を招きます。電極はクリーンルームでチリやごみが混ざらないように製造され、そのまま負極や電極箔と組み合わされて、クリーンルームから出ないまま電池セルになります。

一方で、中国企業が製造した電極を、テスラの米国工場に輸送するためには、ゴミが混ざらないように専用の密封が必要です。電極の製造から1週間ほどで電池セルにしなければ、電極の品質が低下してしまう(賞味期限のようなものがある)ため、正極は空輸する必要があり、これもコスト高の原因となります。

自社で正極製造が間に合わなくなると、このような無駄なコストが発生し、テスラの収益を圧迫することになります。

電池性能の今後の見通し

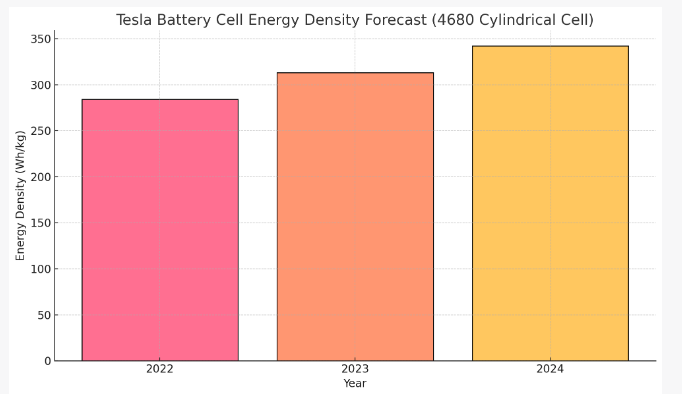

テスラのバッテリー技術は、今後も進化を続けることが予想されます。2022年2月のテスラの第一世代のセルは98Whのエネルギーを持っていましたが、2023年には108Wh (10%増加)、2024年には118Wh (9.3%増加)になるとの予測があります。

| 変化点 | エネルギー密度 | |

|---|---|---|

| 4680 Gen2 (2022) | – | 268 Wh/kg |

| 4680 Gen3 (2024) | 正極のNMC955採用 | 280 Wh/kg |

| 4680 Gen4 (2025) | 5%程度の負極シリコン | 300 Wh/kg |

エネルギー密度向上の手立ては明確です。なぜか抜かれた負極のシリコンを投入すること、正極のニッケルリッチ化(NMC955の採用)、電極厚みの最適化などが考えられます。現在の4680電池の正極のNMC組成は811であり、これが2024年にはニッケル比率が90%に高められるとされています。

テスラが300Wh/kgまで達成できれば、非常に競争力の高い電池を手にすることになります。世界を見渡しても、ここまで高いエネルギー密度の液系リチウムイオン電池を量産している企業は稀です(中国系は液系のエネルギー密度向上と並行して、半固体電池などにエネルギー密度向上の手立てを見出そうとしています)。2030年での350Wh/kgのエネルギー密度の実現に向けて、電極の最適設計や、負極シリコンをより多く含有させるなどの難しい技術課題を解決していくロードマップが考えられます。エネルギー密度と充電速度を両立するために、非対称ラミネーション電極を採用する、などの噂も聞かれます。

まとめ

テスラの4680セルのように、自動車メーカーが電池を内製化する流れは、EV業界の新しい標準となる可能性が高いです。トヨタ自動車も、テスラと同様に電池セルを内製化することを検討しています。

今後も継続的に、電池大手の技術開発を追っていきたいと思います。

関連記事

コメント